三笠宮家の当主交代は、表向きには皇室の円滑な世代交代のように見えますが、その背後には、静かに積み重ねられた親子間の確執や長年の心のすれ違い、そして複雑な家族事情が潜んでいます。

2024年11月、百合子さまが逝去され、長きにわたり三笠宮家を支えてこられたその存在が失われたことで、家族の均衡は大きく揺らぎました。

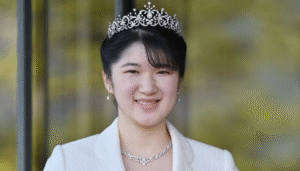

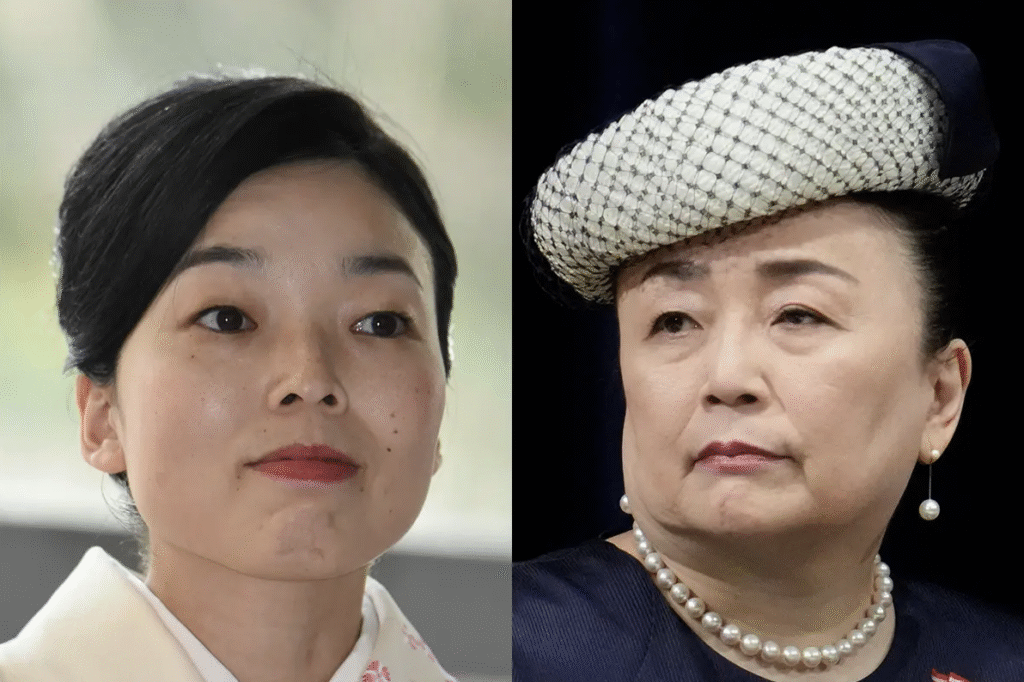

孫である彬子さまが新たに当主となられた一方で、母の信子さまは自らの立場を新たに確立すべく「三笠宮寛仁親王妃家」を創設されました。

これは単なる制度上の手続きではなく、母娘の間に横たわる長年の断絶が表面化した象徴的な出来事でもあります。

信子さまの決断は、皇室という厳格な枠組みの中で女性としての自立を示す一歩でもありましたが、同時に家族の分裂という痛みを伴うものでした。

三笠宮家におけるこの動きは、皇室の在り方や血縁の意味、そして時代とともに変化する“皇族のかたち”を改めて問いかける出来事として、国民の関心と議論を呼んでいます。

親子確執の発端にあった家庭内の不和と別居

信子さまと故・寛仁親王のご夫妻は、結婚当初から価値観や生活リズムの違いが指摘されていました。

寛仁親王は社交的で行動範囲が広く、ご自身の信念に従って率直に発言されるお方であった一方、信子さまは規律とけじめを重んじ、家族の生活を安定させることを最優先に考えられるお方でした。

公務の優先順位や私的行事の在り方、対外的なふるまいに関する見解の相違が次第に表面化し、夫婦間のコミュニケーションがすれ違いを重ねるたびに、解決よりも隔たりを大きくしていったとみられます。

さらに、寛仁親王が長く向き合われたアルコール依存の問題や、信子さまの心身のご負担が重なったことで、日常の意思決定が困難になり、家計の管理や公務の分担、居所の選択といった実務面でも意見の不一致が生じました。

こうした状況の中で、信子さまは療養を選択され、関係の悪化を食い止める意図もあって別居に至ったと受け止められています。

その結果、夫婦の会話や時間の共有は著しく減少し、相互理解の糸口が見つけにくいまま、家庭内の関係は次第に断絶へと傾いていきました。

彬子さまは、父である寛仁親王のお人柄やご活動を深く敬愛しておられ、幼少期から父の公務への向き合い方に強い影響を受けてこられました。

一方で、母である信子さまが長期の療養に入られた背景や別居という苦渋の選択に対しては、必ずしも納得しきれない感情が残ったとみられます。

とりわけ、危篤時の立ち会いの可否や、葬送儀礼における役割分担、公務復帰の手順や謝意の示し方など、家族の節目で求められる判断をめぐって、何が最善であったかという価値判断に深い相違が生じました。

周囲の助言や宮内の実務的配慮が重なることで、親子の直接対話はさらに痩せ細り、意図しない形で誤解が固定化されていきました。

父への敬慕を基軸にした責任感と、母への思いやりを両立させようとするお気持ちの間で、彬子さまは複雑な心情を抱かれ、信子さまもまたご自身の尊厳と静穏を守るための選択を重ねられました。

こうして、価値観の違いと長期の意思疎通不足が絡み合い、感情のわだかまりが年月とともに硬化して、修復の糸口を見いだしにくい関係へと推移していったと考えられます。

寛仁親王の死去で決定的となった断絶

親子確執を決定的にしたのは、2012年の寛仁親王のご逝去でした。

信子さまは当時、寛仁親王の危篤時に立ち会うことを許されず、最終的に葬儀にも参列されませんでした。

喪主を務められたのは長女の彬子さまであり、この節目の判断が母娘の距離をさらに広げる結果となりました。

葬送の過程で、どのようにお見送りするのが最もふさわしいのかという価値観の違いが表面化し、家族内の意思決定が難航したことも、外部からはうかがい知れない緊張を生みました。

信子さまが葬儀に出席されなかった理由については、公式に詳細が示されておらず、いくつかの要因が複合したと受け止められています。

第一に、長期の療養を経てなお体調面のご不安が残っていた可能性が指摘されています。

多数の参列者や報道の注目が集まる場に臨むことは、心身への負荷が大きく、主治医の見地やご本人の判断が慎重にならざるを得なかったとみられます。

第二に、葬送儀礼における役割分担や席次、喪主との関係性など、儀礼上の細部の調整が難しかったという側面です。

別居が長期化していた事情や公務の継続可否といった経緯が、儀礼秩序の運用に影響し、関係者の合意形成に時間を要したと考えられます。

第三に、母娘の対話が途絶えがちで、意向のすり合わせが十分に進まなかったことです。

危篤時の立ち会いをめぐる経緯も含めて、何が最善かの考え方に隔たりがあり、その修復が葬儀までに整わなかった可能性があります。

第四に、警備や報道対応など公的配慮の問題です。

皇族の葬儀は国民の関心が高く、警備・取材対応が大規模になりますが、当時のご体調や家庭事情を踏まえると、静謐を保つ観点から参列を見送る選択が現実的と判断されたとも受け止められます。

以上のように、単一の理由で説明できる事案ではなく、体調・儀礼・関係調整・公的配慮が重なり合った結果として参列を見送られた、と整理するのが妥当です。

なお、宮内庁はプライバシーに関わる個別事情について詳細を公にしておらず、確定的な断定は避ける必要があります。

当主交代の裏で起きた静かな権力争い

2024年11月、三笠宮妃百合子さまが逝去され、宮家の継承を巡る問題が再燃しました。

このとき、長く三笠宮家を支えてこられた百合子さまの存在が失われたことは、単に家族の喪失にとどまらず、宮家の秩序そのものに新たな判断を迫る出来事でもありました。

本来であれば、故・寛仁親王の妃である信子さまが当主に就かれるのが自然と見られていました。

皇室の慣例に照らしても、配偶者が存命であればそのまま家督を引き継ぐ例が多く、信子さま自身も長年その立場を意識されていたといわれます。

しかし、実際には孫にあたる彬子さまが新たな当主として発表されました。

この背景には、信子さまと彬子さまの確執だけでなく、宮家内の信頼関係や皇室全体のバランスを考慮した慎重な調整があったとみられます。

信子さまが当主になられた場合、家族内の祭祀や公務の執行に関して混乱が生じる可能性があると懸念されていました。

特に、信子さまが長年療養生活を送られていた経緯から、体調の安定度や公務復帰の継続性に不安の声が上がり、実務面での安定性を重視する宮内庁関係者の判断も影響したとされています。

また、皇室全体としても高齢化と次世代交代の流れの中で、

「若く行動力のある皇族を中心に据えるべきだ」

という方針が強まりつつありました。

そのため、現役世代の代表として積極的に公務を担う彬子さまが当主に選ばれたのです。

一方の信子さまは、この決定に強い不満を示されたといわれています。

ご自身が正式に三笠宮家の正妃でありながら、娘に家督を譲る形となったことは、形式的には尊重の意を表しつつも、内心では深い衝撃を受けられたと伝えられます。

特に、当主交代の決定が宮内庁主導で進められた点や、母娘間で十分な対話が持たれなかったことに対する不信感が、感情的な対立をさらに強めた可能性があります。

信子さまにとって、これは単なる地位の問題ではなく、自身が長年背負ってきた「寛仁親王妃」としての役割が軽んじられたと感じられる出来事であり、尊厳に関わる問題として受け止められたのでしょう。

その後の「三笠宮寛仁親王妃家」創設へと至る流れも、この心情の延長線上にあると考えられます。

信子さまの独立と「三笠宮寛仁親王妃家」創設の意味

2025年秋、信子さまは宮内庁の審議を経て正式に「独立生計認定」を受け、「三笠宮寛仁親王妃家」を設立されました。

この決定は、1990年の秋篠宮家創設以来、実に35年ぶりの新たな宮家の誕生であり、しかも親王妃が単独で当主となるのは前例のない出来事でした。

信子さまが独立した背景には、単なる親子間の対立だけでなく、皇室制度上の変化や女性皇族の立場に関する議論も関係していると見られます。

長年、信子さまは体調不良を理由に公務を控えてこられましたが、近年は公の場にも姿を見せ、発言力を回復されていました。

そうした中で、自身の立場を明確にし、「自らの家」を主宰する意志を示されたことは、皇室内でも大きな意味を持つ動きといえます。

特に男子後継者が不在の中で、女性皇族が家を維持し、伝統と役割を継承する新たな形を模索されたことは、時代の転換点として注目されました。

男子後継者のいない宮家においては、従来の「男系継承」を前提とした皇室制度が現実と乖離しつつあり、信子さまの独立はその課題を浮き彫りにしました。

皇室典範上、女性皇族が結婚によって民間人となる現行制度では、宮家の数が減少の一途をたどり、継承の担い手不足が懸念されています。

こうした中で、信子さまのように女性皇族が主体的に家を主宰する例は、将来的な制度改正や皇位継承の議論にも一石を投じる動きとなりました。

今後、男子後継者を持たない宮家がどのように存続していくのか、皇族数の減少と国民の理解を両立させる方策が求められています。

また、信子さまが独立されたことで、皇族費も大幅に増額されました。

従来の年額1525万円から3050万円へと引き上げられたことで、経済的にも完全に三笠宮家から切り離された形になります。

この措置は国民の間でも賛否が分かれ、税金による皇族費のあり方や、少子化が進む中での皇族維持の持続可能性について改めて議論が巻き起こりました。

特に男子後継者のいない宮家が今後どのように位置づけられるかは、皇室の将来像を左右する重要な課題であり、信子さまの事例はその試金石といえるでしょう。

まとめ 三笠宮家の未来と親子関係の行方

三笠宮家の当主交代と親子確執は、単なる家族の不和にとどまらず、皇室という閉ざされた世界で起きた人間ドラマとして多くの示唆を与えています。

信子さまの独立は、母としての誇りと女性皇族としての新たな生き方の表明でもあり、同時に皇室制度そのものが抱える構造的な課題を浮かび上がらせました。

彬子さまが若き当主として三笠宮家を継がれたことは、次世代の皇室の姿を象徴する出来事であり、変化を受け入れる勇気と決断の象徴でもあります。

親子の間に横たわる深い溝は、すぐに埋まるものではありません。

しかし、皇族としての使命を胸に、それぞれが自らの道を歩み続けることで、やがては相互理解と和解への道が開かれる可能性が残されています。

信子さまは独立した立場から、女性皇族としての新たな役割を模索され、皇室の多様な在り方を体現されつつあります。

一方で、彬子さまは若き当主として、伝統と現代の間で揺れる皇室の未来を背負い、国民との信頼関係を築こうと努力されています。

三笠宮家の分裂という痛ましい出来事の裏には、「血筋よりも信念で生きる」という新たな皇室の価値観が見え隠れしています。

時代の変化とともに、皇室は血統の継承から精神的な継承へと歩みを進めており、その姿は社会の変化にも呼応しています。

男子後継者が減少する中、女性皇族が中心的な役割を担う時代が訪れつつあり、信子さまと彬子さまの選択は、未来の皇室像を模索する上で重要な道標となるでしょう。

最終的に、三笠宮家の歩んだこの道のりは、個人の信念と家の伝統、そして皇室制度の変革の狭間で揺れる現代の皇族の姿を映し出しています。

血縁の重さを超え、それぞれが「自らの生き方」を貫こうとするその姿こそが、現代皇室の新たな希望であり、国民が見守る未来への一歩なのかもしれません。