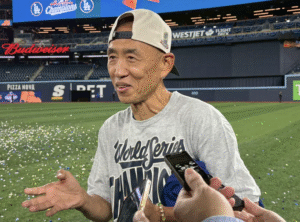

藤浪晋太郎選手が約3年ぶりに日本球界へ復帰し、横浜DeNAベイスターズとの契約が正式に発表されました。

メジャー挑戦を経ての帰還にはその剛腕への期待が寄せられる一方で、過去から続く制球難(ノーコン)の問題が再燃し、球界内外で議論が沸き起こっています。

特に危険視されているのは、160キロを超える速球が制御不能となり、打者の頭部付近に暴投として飛んでいくという点です。

この特性が打者に極度の緊張と恐怖心を植え付け、打席に立つこと自体が危険な行為になりかねないという声が多く上がっています。

過去にも藤浪選手の危険球によって負傷した選手が存在し、そのトラウマが現役選手の間で色濃く残っています。

藤浪選手の復帰は一選手の話題にとどまらず、セ・リーグ全体の安全性と競技環境に影響を及ぼす重大なテーマです。

ここでは、藤浪選手の復帰に至る背景と、ノーコン問題による打者への深刻な影響、さらには今後のプロ野球界における安全性の課題について徹底的に掘り下げていきます。

藤浪晋太郎の日本球界復帰の背景

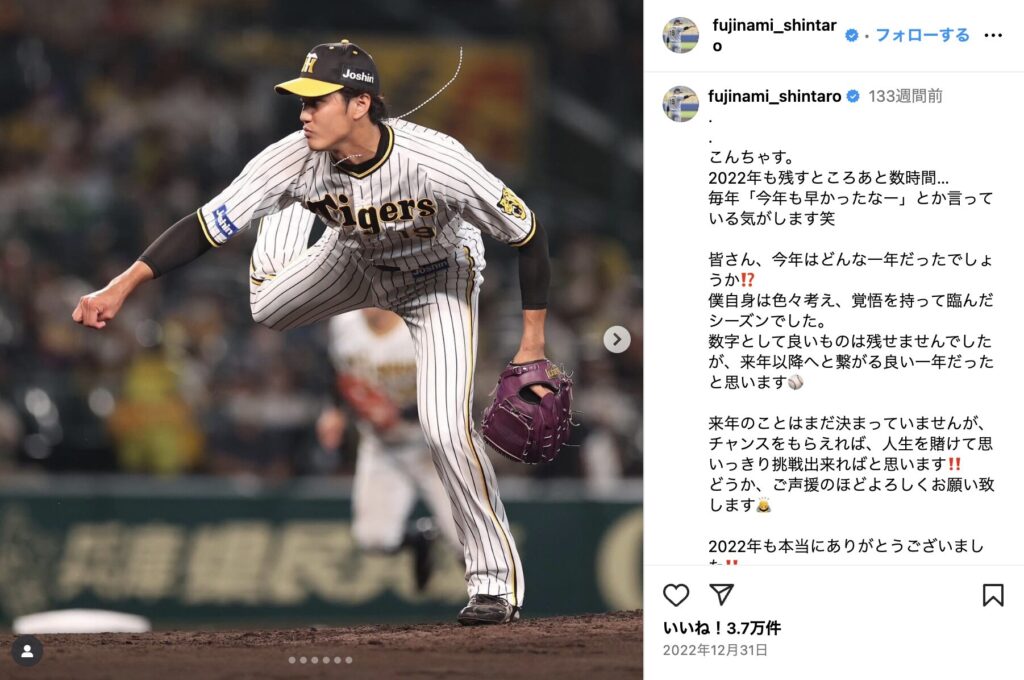

藤浪晋太郎選手は大阪桐蔭高校時代から全国区のスター選手として注目を集め、プロ入り後は阪神タイガースでその剛腕ぶりを発揮してきました。

しかし、プロ入り後は制球難が深刻化し、特に右打者への抜け球による危険球問題が度々話題となりました。

2023年にはポスティングシステムを利用してメジャーリーグへ挑戦しましたが、制球力の改善は叶わず、マリナーズ傘下3Aでのプレーを最後に自由契約となりました。

今季はマリナーズとマイナー契約を結び、3Aで21試合に登板し防御率5.79という成績を残しましたが、メジャー登板は果たせませんでした。

特にアメリカでも、藤浪晋太郎選手の右打者に対する制球難は深刻な問題とされ、現地メディアでもその危険性が繰り返し指摘されてきました。

160キロ超の速球が制御不能となり、頭部へのデッドボールのリスクが常に付きまとう状況は、メジャーでも忌避される要素となっていました。

それにもかかわらず、日本球界では160キロ超のストレートという単なる魅力だけで、選手の安全性への懸念を軽視するかのような獲得判断が下されたことに批判の声も上がっています。

横浜DeNAベイスターズが獲得に動き、2025年7月に契約が成立したものの、この決定は単なる話題性先行ではないかとの懸念が球界内外で広がっています。

こうした背景の中、藤浪晋太郎選手の日本球界復帰が果たされました。

ノーコン問題と危険球の現状

藤浪晋太郎選手のキャリアを通じて最大の課題となっているのが制球難、いわゆるノーコン問題です。

特に阪神時代から四死球の多さが指摘され、頭部への危険球も少なくありませんでした。

2021年シーズンは60打席に1個の死球、通算でも78打席に1個の死球という高頻度で、これは他の投手と比べても突出しています。

この数字は単なる一時的な乱調ではなく、キャリアを通じて繰り返されてきた深刻な傾向であることを示しています。

特に右打者に対する内角球の抜け球は、打者にとって非常に大きなストレス要因となっています。

打席に立つたびに頭部付近へのボールに警戒しなければならず、精神的にもプレッシャーを感じる場面が多いのが現実です。

これに加えて、打者側の準備にも悪影響を及ぼし、スイングのタイミングや打撃フォームの乱れを引き起こすケースも報告されています。

このため藤浪選手が登板する試合では、打者側のみならずファンからも不安の声が上がることが多くありました。

また、試合の安全性そのものに疑問を抱くファンも少なくなく、特に若手選手や外国人選手が対戦を避けたい相手として藤浪選手の名前を挙げる場面も増えてきています。

打者への影響と球界の懸念

藤浪晋太郎選手の日本球界復帰に際し、特にセ・リーグ各球団の打者は戦々恐々としています。

過去に彼の投球によって負傷した打者もおり、再び対戦することへの恐怖感は拭えません。

DeNA以外の5球団では、彼の登板試合での対策強化や慎重な打席への入り方が議論されています。

特に内角への対策やバント作戦の活用、さらには死球リスクを避けるために初球から積極的に打つ姿勢を取るチームも現れています。

また、日本野球機構(NPB)内でも藤浪選手の死球頻度は問題視されており、危険球退場などの対応も厳格化されています。

試合の流れを左右する危険球の存在は、リーグの安全性や公正性にも影響を与えかねず、特に若手選手や外国人選手が恐怖心を抱く原因ともなっています。

NPB関係者の中には「藤浪選手の復帰はリーグの緊張感を増幅させる」との指摘もあり、安全対策の更なる強化が必要との声も高まっています。

藤浪晋太郎選手自身も、過去のインタビューで制球難による精神的ストレスを吐露しており、フォーム迷走やアドバイスの混乱が一因であることを明かしています。

さらに、自律神経の不調も訴えたことがあり、メンタル面のケアも必要不可欠です。

特に精神的負担が肉体的パフォーマンスに直結するという事例として、藤浪選手は多くの専門家の議論の対象にもなっています。

今後は技術的な改善だけでなく、メンタルヘルス対策の充実も重要視されることは間違いありません。

DeNAの起用方針と改善の可能性

横浜DeNAベイスターズは藤浪晋太郎選手の速球と潜在能力に期待し、先発・中継ぎ両方の選択肢を持ちながら起用する方針です。

特にAIを活用したフォーム解析やコマンド修正、最新トレーニング機器の導入による矯正プログラムが用意されているとされ、過去の失敗を糧に改善へ取り組む姿勢が見えます。

また、球団側は藤浪選手の能力を最大限引き出すための新たなトレーナー陣やメンタルコーチの配置も検討していると報じられています。

しかし一方で、専門家の間では「ノーコンは簡単には治らない」との厳しい見解も根強くあります。

フォーム修正だけでなく、試合の中で安定したパフォーマンスを発揮するためには精神面の強化も必須となるでしょう。

さらに重要なのは、横浜DeNAベイスターズがもし今後、藤浪晋太郎選手が打者に重大な怪我を負わせるような危険球を投じた場合、球団としてどのように責任を取る覚悟を持って獲得に踏み切ったのかという点です。

これまでの経緯からして、再発防止策や安全管理体制の不備が指摘される可能性も高く、単に能力への期待だけで目先の補強を進めたと受け止められかねません。

球団は社会的責任を持つスポーツ団体として、選手獲得のリスクと責任について説明責任を果たすべきであり、その姿勢が問われることになるでしょう。

藤浪晋太郎選手が今後、打者へのストレスや危険球リスクをいかに軽減していくかが注目されますが、それと同時に球団の説明責任のあり方も厳しく問われるべきです。

まとめ

藤浪晋太郎選手の日本球界復帰は、期待と不安が交錯する話題となっています。

横浜DeNAベイスターズでの再出発は、彼の制球力改善が成功するか否かに大きく左右されるでしょう。

もし制球力が安定すれば、160キロ超の速球は大きな武器となり、チームの戦力アップに直結します。

しかし改善が見られなければ、打者へのストレスや危険球リスクは増大し、リーグ全体への影響も無視できません。

特に今回の獲得劇では、単に160キロ超の速球を投げられるというだけで、過去に幾度となく打者の安全を脅かしてきたノーコン投手に対して、球団がどれだけの責任意識を持っているのかが強く問われています。

打者の選手生命を危険にさらす可能性を孕んだ選手の起用は、スポーツの公正性や安全性を軽視しているのではないかという批判もあります。

話題性や瞬間的な戦力補強のためだけに、安全確保の基本理念を後回しにするような姿勢は球界の信頼を損ねかねず、DeNA球団の今後の対応にも厳しい目が向けられるでしょう。

今後、藤浪晋太郎選手がどのような成長を見せるのか、そしてDeNA球団が安全と競技の両立にどのように責任を果たしていくのか、日本プロ野球ファンはその一挙手一投足に注目していくことになりそうです。