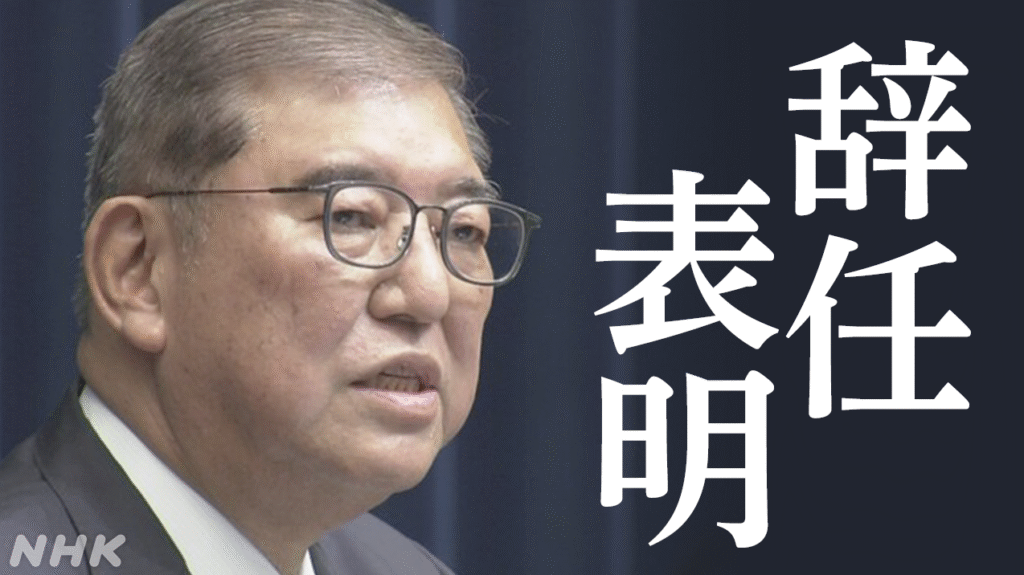

石破茂首相が2025年9月7日に辞任を正式に表明したことは、日本政治に大きな衝撃を与えました。

石破首相は記者会見において、次期総裁選には立候補しないことを明言し、後進に道を譲る決意を示しました。

しかし、その決断に至るまでの過程は厳しく検証されるべきです。

参院選での惨敗後も長らく辞任を避け、物価高騰が家計を直撃し国民生活が疲弊する中にあっても、実効性のある負担軽減策や迅速な補正予算編成など、目に見える打ち手を打ち出さず、政権の延命に終始した姿勢は強く糾弾されます。

結果として政策決定は遅滞し、与野党の合意形成も滞り、重要法案や経済対策は先送りとなりました。

いま、辞任によって党内の権力闘争が再燃し、臨時総裁選までの政治空白がさらに拡大しかねないという現実は、その場しのぎの対応が積み重なった帰結にほかなりません。

この発表を受け、自民党内では「ポスト石破」をめぐる動きが一気に加速し、次期総裁選に注目が集まっています。

誰が舵を取るにせよ、停滞を招いた責任の総括と、物価高の痛みを和らげる即効性の高い政策への転換が不可欠です。

石破首相辞任の背景と影響

石破茂首相が辞任を決意した背景には、2025年参院選での自民党の大敗がありました。

党内からは退陣を求める声が日に日に強まり、政権の基盤を維持することが困難になったのです。

また、石破首相自身が進めてきた日米間の貿易交渉が一区切りを迎えたことも、辞任を後押ししました。

石破首相は

「やるべきことをやり終え、今は次の世代に託すべき時だ」

と語り、責任を果たした上での潔い退陣を演出しました。

辞任により、自民党は新たなリーダーを選ぶ臨時総裁選を10月に実施する予定です。

この総裁選は、与党としての結束や野党との連携、さらには日本の外交・経済政策の舵取りを左右する重大な局面となります。

特に少数与党としての立場に立たされている自民党にとって、次の総裁がどのような戦略を描くかが政権維持のカギを握ることになります。

加えて、現状では日米の関税交渉を含む外交案件が連続し、国際市場の不確実性が高まる中で、電力・食料・物流コストの上昇が家計と企業の両面を圧迫しています。

早急な物価対策の実施、補正予算の編成・執行、為替・エネルギー・生活必需品に対する機動的な負担軽減策の提示は待ったなしであり、政策決定の遅延は直ちに国民生活の痛みに跳ね返ります。

この切迫した局面で、本当に過半数を割っている自民党の総裁を、そのまま次の総理大臣に任命して良いのかという根源的な問いが突きつけられます。

首班指名で衆院の安定多数を確保できなければ、組閣直後から法案審議は停滞し、物価対策や外交交渉のタイムラインはさらに後ずれします。

選択肢は、①連立の再構築、②政策合意に基づく閣外協力、③国民的信を問う解散総選挙のいずれか、もしくはその組み合わせです。

いずれの道をとるにせよ、短期間で合意を取り付け、補正予算と重点法案を通す政治技術が不可欠であり、首相に就く人物には、国会運営の巧拙、与野党交渉力、優先順位の明確化、そして実行段階での指揮能力が強く求められます。

では、それに相応しい人物がいるのか。候補者各位は、外交の危機管理計画(関税・通商・安全保障)、物価高に対する即効策と中期的な賃上げ・成長戦略、国会多数形成の具体的プランを、就任初日から動かせる順番で示さなければなりません。

単なるスローガンや理念ではなく、誰と組み、いつまでに何を決め、どの財源で実施し、国会でどう数を積み上げるのか――その工程表の現実性こそが、次の総理大臣に相応しいかどうかの試金石になります。

現状では、アメリカとの関税交渉や外交課題が山積し、さらに物価高騰への早急な対応が求められるなど、待ったなしの局面が続いています。

こうした中で、過半数を割っている自民党の総裁を新たに総理大臣に任命することが本当に国民にとって妥当なのか、その正当性や実効性が問われています。

次のリーダーが誰であれ、単に形式的に選出されるのではなく、国難に立ち向かう資質と覚悟を備えた人物であるかどうかが厳しく精査されるべきです。

果たして現状の自民党に、その責務を背負うにふさわしい人材が存在するのかが、今まさに問われているのです。

有力候補者の動向と可能性

次期総裁選の有力候補として名前が挙がっているのは、小泉進次郎農林水産大臣と高市早苗前経済安全保障担当大臣です。

小泉進次郎大臣は、若手ながらも抜群の知名度と人気を誇り、前回の総裁選でも上位につけた実績があります。

農林水産行政での手腕や発信力に加え、若い世代や都市部を中心に広がる支持層が彼の強みです。

世代交代を求める党内外の声も追い風となり、立候補の可能性は極めて高いと見られています。

また、前回の参院選で国民が最も求めていると明確になったのは、物価高騰への即効性ある対策と減税の実施であり、こうした課題に対して小泉大臣がどのように応えるのかが焦点です。

都市部を中心とした支持基盤は強固ですが、減税や負担軽減策を大胆に実現できる力量を持つかどうかは、党内外で慎重に見極められています。

一方で、高市早苗前大臣は、経済安全保障をはじめとした政策分野で実績を残しており、保守層を中心に厚い支持を持っています。

前回の総裁選でも初回投票で首位を獲得した実績があり、その存在感は健在です。

特に保守寄りの政策を求める声が強まる中で、高市前大臣が財政規律を守りつつ、減税や社会保障改革にどう取り組むかが注目されています。

安定した政策遂行能力と党内での影響力を背景に、今回も有力候補として注目されていますが、国民の求める「生活防衛」と「保守的価値観の堅持」という二つの要素をどこまで両立できるかが問われています。

さらに、茂木敏充幹事長や林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保相といった名前も挙がっており、多数の候補者による混戦が予想されています。

派閥の支持動向や議員票の行方が勝敗を左右するため、選挙戦は熾烈なものとなるでしょう。

加えて、誰が国民の切実な声である物価対策と減税に最も現実的な回答を示せるのか、また保守寄りの政策を党の軸として明確に打ち出せるのかが、次期総裁選の真の争点になっているのです。

総裁選の仕組みと展望

自民党総裁選は、党所属の国会議員による「国会議員票」と、全国の党員・党友による「党員票」の合計で決まります。

決選投票が行われる場合は、国会議員票と都道府県連代表票で最終的な勝者が決まります。

今回のように首相辞任に伴う臨時総裁選では、迅速な対応が求められるため、簡易型の投票方式が採用される可能性が高いとされています。

選挙の焦点は、経済政策や財政規律、減税政策、さらに外交戦略に置かれる見通しです。

特に日米関係の再構築や中国との関係調整など、外交課題は山積しています。

加えて、国内では財政赤字や少子高齢化への対応が避けて通れない問題として控えており、次の総裁がどのようなビジョンを示すのかが問われます。

前回の参院選の結果が示したように、国民の強い関心は物価対策と減税に集中しており、これを具体的な政策として実現できるかどうかが最大の試金石となります。

単に理念を掲げるだけでなく、どの財源を充て、いつから効果を出し、どの層を優先するのかといった実務的な工程表が求められています。

また、自民党が少数与党に転落している現状では、野党との協力関係を築けるかどうかも焦点となります。

特に日本維新の会との連携が取り沙汰されており、政策面でのすり合わせが重要になります。

新総裁には、党内結束と同時に野党との橋渡し役としての資質も求められるのです。

さらに、物価高と財政健全化という相反する課題をどう調整し、国際社会での日本の存在感を維持するかは次期総裁の腕にかかっており、候補者たちがどこまで現実的かつ実効的な道筋を示せるかが注目されています。

まとめ

石破茂首相の辞任表明は、自民党と日本政治全体にとって大きな転換点となりました。

次期総裁選では、小泉進次郎大臣や高市早苗前大臣をはじめとする複数の有力候補が名乗りを上げる見通しであり、党内外の注目が集まっています。

経済・外交政策、党の結束、野党との連携など、次期総裁が担う課題は多岐にわたります。

さらに、物価高や減税、財政規律といった喫緊の政策課題を誰がどのように解決するのか、そして外交面で日米関係や中国との関係を安定させることができるのかも、大きな焦点となります。

今後の日本の進路を左右する総裁選は、単なる党内の権力争いにとどまらず、国民生活や国際社会に直接的な影響を及ぼす重要な選挙です。

国民が期待するのは、安定した政権運営と未来を見据えた政策実行力であり、次の総裁に求められる責任は極めて重いものです。

特に、前回の参院選で国民が強く示した物価対策や減税への要望にどの候補が最も現実的かつ即効性のある解答を出せるかは、選挙戦の最大の争点となるでしょう。

また、少数与党としての限界を克服するために、どのように野党と連携し、国会での安定多数を確保するのかも厳しく問われます。

誰が新しいリーダーに選ばれるのか、その一挙一動が日本政治の行方を決定づけることになると同時に、国民の生活を左右する実効性ある政策の実現に直結していくのです。