2025年11月1日、吉本興業は有料の新しい配信サービスを始めます。

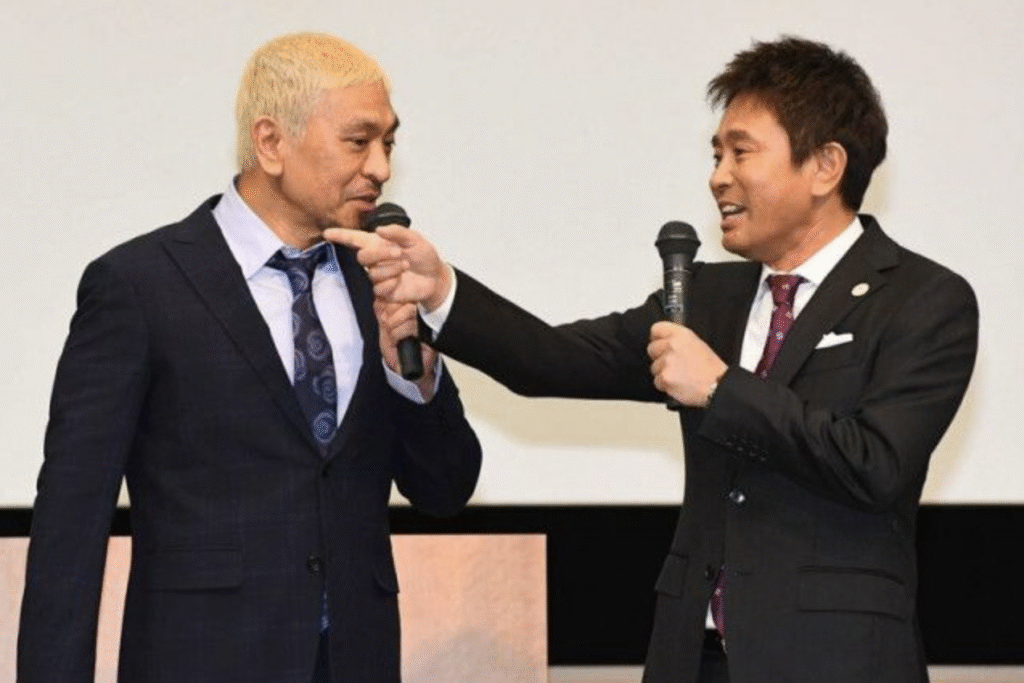

ダウンタウンのお二人が中心となる予定で、活動を休止している松本人志さんの復帰の場になると見られています。

いまも松本人志さんの復帰には賛否があり、厳しい声も多いのが現実です。

それでも吉本興業は、地上波テレビと真正面からぶつかるのではなく、独自の配信で物語と説明の場を自分たちの手で作り、段階的に信頼を積み直す道を選んだと考えられます。

配信なら時間や尺を柔軟に使えます。

初回のあいさつ、背景の説明、企画の裏側などを順を追って見せることで、視聴者の皆さんに判断材料を多く届けられます。

さらに、サブスクを基本にライブやイベント、グッズと連動させることで、スポンサーの顔色に左右されにくい収益の柱を作れます。

これは炎上の波に影響されにくい運営を目指すうえで、現実的な勝ち筋でもあります。

地上波の到達力は尊重しつつ、配信で企画を試し、反応が良ければ地上波と連動させる——この二段構えなら、批判が強い時期でも、小さく確実に前へ進めます。

ここでは、その意図と勝算、そして配信と地上波の使い分けで何が変わるのかを、見ていきたいと思います。

配信サービスが始まると何が変わるのか

新サービスは、スマホ・パソコン・テレビで見られる有料サブスクです。

毎週新しいコンテンツを出す計画で、ダウンタウンのお二人の新企画や、過去の名作のアーカイブも見られる見通しです。

松本人志さんは2024年1月から活動を休んでいましたが、この配信が復帰の第一歩になる可能性があります。

配信は時間の長さを自由に決められ、編集の仕方も工夫しやすいです。

たとえば、企画会議の様子を短い動画で見せ、本編のコントやドキュメントを長めに見せるといった組み合わせがしやすいです。

浜田雅功さんとのやり取りや、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』や『ごっつええ感じ』のような人気企画を、今の時代に合わせて作り直すことも期待されています。

さらに、季節ごとの特番や生配信のイベント、舞台裏の未公開カット、スタッフやゲストのコメンタリー付き再編集など、視聴体験を広げる仕掛けも考えられます。

アーカイブはテーマ別に並べ替えたり、初見向けの「入門プレイリスト」を用意したりすることで、若い世代にも入りやすくなります。

松本人志さんの出演だけでなく、プロデュースや監修といった関わり方も段階的に増やせるため、体調や世論の状況に応じて露出の幅を調整できる柔軟さもあります。

配信を選ぶ理由は、自由度と自分たちで決められる幅が広いからです。

地上波は放送時間やスポンサーの事情があり、内容に厳しい基準があります。

配信なら、ルールを守りながらも、より柔らかい発想で挑戦できます。

たとえば、事前収録で内容を丁寧に確認してから出す、章立てで伝えたい順番を整理する、短尺の告知→本編→アフタートークと流れを作る、といった編集の工夫が可能です。

リアルタイムの投票やアンケート機能を使えば、視聴者の声を次回の内容に素早く反映できます。

字幕やスロー再生、要点テロップなどの視聴補助も拡充しやすく、情報の行き違いを減らせます。

松本人志さんがどのタイミングで、どんな言葉で視聴者の皆さんに復帰の思いを伝えるかも大切です。

いきなり大きな会見をするより、配信の中で少しずつ話すほうが、気持ちが伝わりやすい面もあります。

さらに、配信内でのQ&A回や第三者との対話回を設けることで、誤解を解き、疑問に段階的に応える場を継続的に確保できます。

お金の仕組みと地上波との力関係

吉本興業は、この配信を自社のプラットフォームで運営します。

制作費には数十億円規模のファンドが使われる見込みです。

収入は、月額のサブスクが中心になりますが、ライブのペイパービュー、イベントやグッズとの連動、企業協賛なども組み合わせると安定します。

大切なのは、登録してくださった方が来月も見続けたいと思えるかどうかです。

毎週の更新ペース、話題になる大きな企画、小さな日々の更新をバランスよく並べることで、解約を減らせます。

あわせて、コンテンツのトーンを段階分けし、スポンサー向けの安全な枠と挑戦的な枠を明確に分けることで、ブランド毀損の不安を下げる工夫も行えます。

告知やサムネイルの表現ガイドを設け、外部のチェックも入れることで、配信でもコンプライアンスを保ちやすくなります。

地上波との関係は、単なる「対立」ではありません。

地上波は今でも大きな発信力があり、信頼も厚いです。

配信で話題になった企画を地上波の特番にしたり、地上波の放送をきっかけに配信で深掘り版を出したりと、行き来させる考え方が現実的です。

とはいえ、基準やルールは両者で違います。

配信は自由度が高い分、自己管理が重要です。

どこまでを配信で扱い、どこからを地上波で見せるか、役割分担をはっきりさせることが必要になります。

さらに、一部のスポンサー企業が起用に慎重、または見送る判断をする可能性があるため、地上波が松本人志さんの出演に踏み切れない状況も想定されます。

松本人志さんご本人にも思うところはあるはずですが、吉本興業は配信で説明の場と作品の場を自前で用意し、評価を積み重ねることで、時間をかけて関係を改善する方針と見られます。

それでも、配信が成功し、発言や企画の自由度が高まるほど、地上波側のガイドラインとのズレが広がり、対立が強まる可能性もあります。

その場合は、スポンサー向けの基準表や共同の窓口を整え、コラボは特番やイベントなど限定的な形から始めるなど、衝突を避ける運び方が現実的です。

番組づくりとファンの楽しみ方

配信の核は「見たい理由」を切らさないことです。

短いクリップで入り口を作り、長い本編でじっくり楽しんでもらう二段構えが有効です。

アーカイブは、ただ昔の映像を流すだけではなく、未公開の素材や当時の裏話、制作者のコメントを加えると、今見る意味が生まれます。

視聴者参加の仕組みも大切です。

企画の募集、投票、ライブ配信での反応、限定イベントなど、関わる場面が多いほど、ファンの皆さんは長く楽しめます。

出演者の広がりもポイントです。

小峠英二さんのように相性のよい方の参加、地上波では最近見かけない実力派の再登場、若手の抜てきなど、出会いの多さが配信の魅力になります。

明石家さんまさんのような大物が単発で参加する企画も、話題作りに効果的です。

ただし、有名人だけに頼るのではなく、編集、カメラ、音、サムネイル、告知まで、全体の完成度を高く保つことが数字を支えます。

同時に、コンプライアンスと説明の丁寧さも欠かせません。

松本人志さんの復帰には、社会からの注目があります。

事実の整理や、どのように説明するかはとても重要です。

配信の中で段階的に説明し、第三者の意見も紹介し、寄せられた声に向き合うことで、誤解?を減らすことが必要となってくるのは間違いありません。

スピードと慎重さのバランスをとり、正確さと配慮を守る運用が求められます。

運用の基本は、週に一度の大きな更新に加えて、毎日の小さな更新も混ぜることです。

ティザー、収録後の一言、スタッフのノート、音声のみの短いトークなど、軽いコンテンツを並走させると、無理なく接触回数を増やせます。

料金は、ライト・標準・プレミアムと段階を分けると選びやすくなります。

アプリの手数料の問題を考え、Web決済も使いやすくするなど、体験の作り込みも大切です。

アーカイブの再編集では、出演者や権利者の皆さんへの確認、音源や素材の扱い、当時のスポンサー表記の整理など、細かな手続きが必要です。

素早く判断できる体制を整えると、配信の価値が上がります。

ウィンドウ戦略として、配信で先に出して、後から地上波で特番にする、または地上波のあとに配信で長尺版を出す方法も考えられます。

情報の出し方も計画が要ります。

出し過ぎると期待が先に燃え尽き、隠し過ぎると登録が進みません。

ティザーで「問い」を示し、本編で「答え」を見せる、という基本を守りつつ、浜田雅功さんの前振りや、ゆかりのある方々のコメントを適度に入れると、物語性と信頼感が高まります。

コメント欄やSNS連携では、誹謗中傷を防ぐ仕組み、通報の流れ、AIと人の両方での見守りを整え、安全な場を守ります。

まとめ

今回の配信サービスは、松本人志さんの復帰の可能性を広げ、同時に日本のバラエティの作り方を新しくするチャンスでもあります。

地上波の強みはこれからも大切ですが、配信の強みであるスピード、参加しやすさ、データにもとづく運営を合わせれば、両方の良さを生かせます。

大事なのは、最初の話題だけで終わらず、2か月目、3か月目にも「また見たい」と思ってもらえる理由を作り続けることです。

ダウンタウンのお二人とスタッフの皆さんが力を合わせ、丁寧な運用と新しい工夫を積み重ねれば、配信と地上波は争うだけでなく、行き来しながら一緒に盛り上がっていけます。

これからの展開に注目したいです。