建築界を代表する存在として世界的に評価される妹島和世氏。

彼女は繊細かつ革新的なデザインで多くの人々を魅了し、現代建築の新しい地平を切り拓いてきました。

その設計には、透明感や柔らかな曲線美といった独自の特徴が息づいており、訪れる人々に特別な体験を与えてくれます。

妹島和世氏は、国内外で数々の受賞歴を誇り、建築界のノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞をはじめとした国際的な栄誉に輝いてきました。

さらに、教育者として次世代の建築家を育成する役割も担い、その影響力は設計の枠を超えて社会全体に広がっています。

ここでは、妹島和世氏の歩んできた経歴や世界に知られる建築ユニットSANAAの活動、そして彼女を支えてきた家族とのつながりまでを深く掘り下げ、彼女がなぜこれほど多くの人々に愛され、尊敬され続けているのかを紐解いてまいります。

経歴と建築家としての歩み

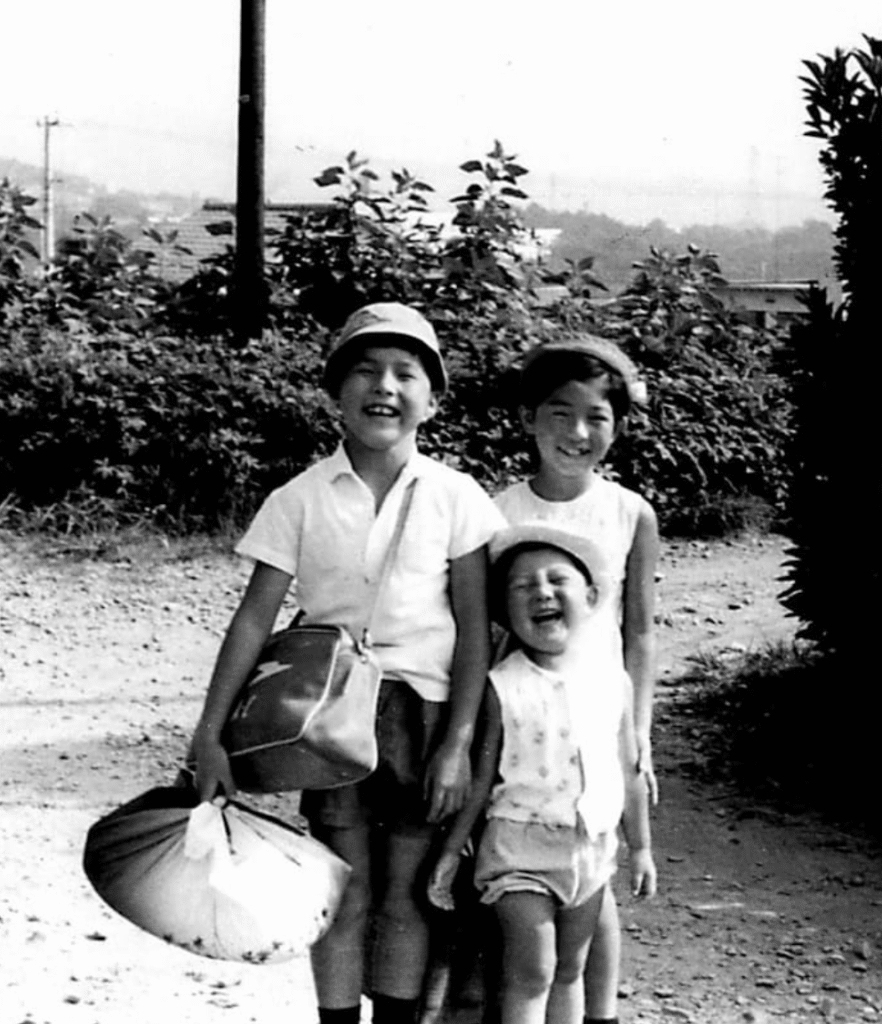

妹島和世氏は1956年に茨城県日立市で生まれました。

父親は日立製作所で技術者として働いており、社宅での暮らしを通じて多様な価値観や文化に触れる環境に恵まれたことが、幼少期の感性を育む大きな要因となりました。

幼少期から身近にあった工業都市の風景や、人々が集う社宅での交流は、彼女にとって「空間が人と人をつなぐ」という視点を自然と意識させる原点となりました。

家庭内でも学びを大切にする風土があり、母親の教育熱心な姿勢や家族の支えが、彼女の向学心を強く刺激したのです。

中学・高校時代から建築や美術に興味を持ち、図面を描いたり街の建物を観察したりすることに大きな喜びを感じていました。

特に、日立市という産業都市で暮らす中で、重厚な工場施設と自然の景観が交錯する独特の風土が、彼女の美的感覚や建築観を育んでいきました。

その後、日本女子大学に進学し、建築の基礎を体系的に学び、住居学科において空間設計や生活と建築の関係について深く探究しました。

大学院では住居学科を修了され、学術的にも実務的にも確かな知識を身につけていきました。

大学院修了後、妹島和世氏は伊東豊雄建築設計事務所に勤務し、当時の建築界をリードする第一線の現場で、設計の基礎から最新の表現方法に至るまで徹底的に学びました。

伊東豊雄氏のもとで培った経験は、彼女が後に独立して活動を展開する際の大きな財産となり、建築に対する柔軟かつ実験的な姿勢を形作るきっかけとなったのです。

1987年に独立し「妹島和世建築設計事務所」を設立すると、初期から彼女独自の繊細で流動的なデザインが注目され、着実に評価を高めていきました。

その後、1995年には建築家の西沢立衛氏と共にSANAAを設立し、建築界に新たな風を吹き込む存在として脚光を浴びることになります。

SANAAは世界的に注目される建築ユニットへと成長し、透明性と開放性を重視した数々の革新的な建築を世に送り出し、国際的な舞台で高い評価を獲得しています。

SANAAの革新と代表作

妹島和世氏と西沢立衛氏が率いるSANAAの特徴は「開放性」と「透明性」です。

単にガラスを多用するという意味ではなく、入口や動線、境界の扱いそのものを再設計し、前後左右の序列をなくすことで、人が自然に分散しながらも緩やかにつながる状況をつくり出す点に本質があります。

彼らの建築は光と視線、風の通り道までを含めて空間を編み直し、訪れる人を包み込むような優しさと、居場所を自ら選べる自由さを感じさせます。

代表作のひとつである「金沢21世紀美術館」では、円形平面が正面性を消し、周縁のどこからでも入れる構えにより都市と美術館の境界がほどけています。

内部には箱状の展示室が点在し、その合間を回遊できるリング状の回廊が市民に開かれた共有空間として機能します。

フランスの「ルーヴル・ランス」では、地形になじむ低層ボリュームと繊細な金属外装が周辺風景を柔らかく映し込み、地域の文化資源と現代性をなだらかに接続しています。

スイスの「ROLEXラーニングセンター」では、起伏する一枚の床スラブと天井が室内地形をつくり、図書、学習、交流、休息が断壁ではなく勾配や光の差でゆるやかに切り替わる学習のランドスケープを実現しています。

極限まで薄い構造と大開口のガラスが視線と行動の自由度を高め、学びの偶発性を生むよう設計されています。

さらに、ニューヨークの「ニュー・ミュージアム」では、ずれながら積層する箱が都市スカイラインに軽やかなリズムを与え、内部に縦方向の抜けと柔軟な展示ボリュームを確保しています。

東京の「すみだ北斎美術館」では、アルミ外装に穿たれたスリットが街路の延長としてエントランスを導き、地域の回遊と展示体験をシームレスにつなげています。

こうした原理は近年のプロジェクトにも一貫しており、米国コネチカットの「グレース・ファームズ」では蛇行する屋根と繊細な柱が風景と連続する半屋外空間を編み、イタリアの「ボッコーニ大学新キャンパス」ではリング状のヴォリュームと回遊動線が学習と交流のハブを形づくっています。

パリの「ラ・サマリテーヌ」改修では、うねるようなガラスファサードが歴史的街区に新しい透明感をもたらし、豪州シドニーの美術館増築「シドニー・モダン・プロジェクト」では、地形に溶け込むパビリオン群が庭園や港と一体化した文化の風景をつくっています。

どの計画においても、妹島和世氏と西沢立衛氏は、構造の薄さやディテールの軽やかさ、自然光の拡散、都市との透過的な関係づけを丁寧に積み上げ、使い手が自分の速度で居場所を見つけられる環境を目指しておられます。

こうした独自の設計哲学の厚みが評価され、2010年には妹島和世氏と西沢立衛氏がプリツカー賞を共同で受賞され、世界的な評価を決定づけました。

以降もSANAAは、文化施設から教育施設、歴史的建築の再生に至るまで、場所ごとの文脈を細やかに読み解きながら、新しい公共性のかたちを更新し続けておられます。

家族と生い立ちが与えた影響

妹島和世氏の家族については多くを語られることはありませんが、彼女が育った家庭環境は建築家としての感性に大きな影響を与えたといえます。

父親は技術者として日立製作所に勤め、母親は教育に熱心で学びを大切にする姿勢を子どもたちに示していました。

3人兄妹の長女としての立場は、妹島和世氏に自然と責任感や独立心を芽生えさせ、弟二人の存在は彼女に協調性や柔軟さを培わせる環境となりました。

工業都市ならではの国際的で多様な人々との交流が日常的にあったことも、妹島和世氏の「人と空間の関係性」に関する独自の視点を養い、建築が人々の暮らしや社会と密接に関わることを実感させる重要な経験となったのです。

また、学生時代から建築に真摯に向き合う一方で、家庭内での人間関係や近隣社会との触れ合いが、後の作品に反映される「開かれた空間」「境界のあいまいさ」といった理念に深くつながっていきました。

彼女の設計に表れる温かさや柔らかさは、幼少期に得た家族との絆や地域社会からの学びの延長線上にあるといえるでしょう。

さらに、SANAAの共同設立者である西沢立衛氏とは長年にわたってビジネスパートナーとして強固な信頼関係を築いてきましたが、私生活においては結婚や家族といった関係性はなく、あくまでも建築を共に探求する同志という立場に徹しておられます。

妹島和世氏は私生活について公に語ることは少なく、むしろ建築こそが人生の中心であり、日々の生活そのものを豊かにする源泉であると感じさせるほどの熱意を持ち続けています。

まとめ

妹島和世氏は、独自の視点と革新的な設計哲学によって建築界に新しい風を吹き込んだ建築家です。

とりわけ、境界の再解釈や回遊動線の設計、光と風の取り込み方により、都市・風景・人々の関係をやさしく編み直す手法は、現代の公共空間に新たな標準を示してきました。

SANAAとしての活動を通じて世界中で高い評価を受け、プリツカー賞をはじめとする数々の栄誉に輝いてこられましたが、その成果は受賞歴だけでは語り尽くせません。

文化施設から教育施設、歴史的建築の再生に至るまで、場所の文脈を丁寧に読み解き、透明性と開放性を通して人と活動を引き寄せる“軽やかな公共性”を実装してこられたことこそ、妹島和世氏の真価だと感じます。

その根底には、茨城県日立市で育まれた家族とのつながりや、工業と自然が同居する土地で多様な価値観に触れた経験が息づいています。

社宅という共同体での暮らし、近隣との穏やかな交流は、空間が人間関係を育むという直観を養い、後年の作品に見られる「正面性を消す入口」「選べる居場所」「偶然の出会いを生む回廊」といった設計言語へと結実しました。

教育者としては次世代の建築家に、構造やマテリアルの実験性だけでなく、使い手の体験を中心に据える視座や、環境配慮・維持運用までを見据えた実践知を伝えておられます。

気候変動や社会の多様化が進む時代において、薄く、しなやかで、誰もが居心地よくいられる空間を追求する姿勢は、これからの都市と建築に欠かせない道標になるはずです。

これからも妹島和世氏は、世界の建築界をリードし続ける存在であり続けるでしょう。

場所と人を結び、日常の中にそっと余白をつくる建築で、私たちの暮らしを静かに、しかし確かな手ざわりで豊かにしてくださると確信しています。

その歩みは単なる個人の成功を超え、建築を通じて社会をより豊かにし、人々に新しい生き方や価値観を提示していく大きな役割を果たすに違いありません。