2025年、日本各地で熊による人身被害が急増しています。

特に東北地方や北海道で深刻な状況が続いており、春の時点で全国で例年の3倍以上の被害件数が報告されました。

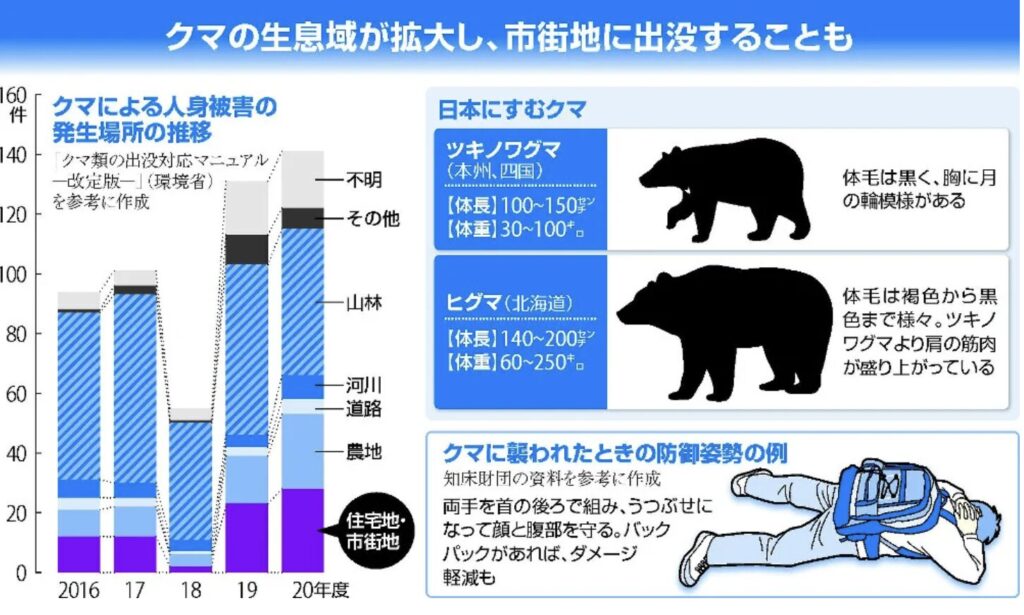

さらに、例年には見られなかった住宅地や公共施設での出没事例も相次ぎ、これまで安全とされていた地域でも警戒が必要な状況になっています。

原因としては、食物不足や気候変動、人口減少と高齢化による里山の管理不足が挙げられ、熊が人里への出没を加速させています。

特に餌となるブナの実やミズナラの不作、異常気象による山間部の食物減少が大きな影響を与えています。

加えて、人間への警戒心を失い住宅街に繰り返し出没する“アーバンベア”の存在も深刻化しており、これまでになく多発する被害の一因となっています。

ここでは、2025年に熊の出没と人身被害が急増した複雑な背景を徹底分析し、地域社会が今後取るべき効果的な対策についても詳しく考察します。

熊の餌不足と気候変動の影響

2025年に熊の出没が急増した最も顕著な理由の一つが、餌不足です。

2023年のブナの実やドングリといった堅果類の不作が続き、熊は冬眠前に十分な栄養を蓄えられませんでした。

この栄養不足は単なる一時的な問題ではなく、体力の低下や健康状態の悪化を招き、より積極的に食料を求める行動へとつながっています。

この影響は翌年にも及び、雪解け直後から人里への出没が相次ぎ、結果として人間との接触機会が大幅に増加しました。

特に春先の山菜採りや農作業中に被害に遭う事例が増加しており、登山者や釣り客などアウトドア活動中の事故も目立つようになっています。

また、気候変動の影響で熊の生態にも大きな変化が起きています。

温暖化により冬眠期間が短くなり、暖冬の影響で冬でも活動する個体が増えています。

かつて冬季は人間の生活圏で熊と遭遇するリスクはほとんどありませんでしたが、最近では冬の出没も珍しくなくなっています。

猛暑により山中の食料が枯渇し、水場の減少も加わることで熊は低地や市街地にまで餌を求めて降りてくるようになっています。

このような気候の変動が、季節を問わず熊と人間の接触機会を飛躍的に増加させているのです。

人口減少と高齢化による里山の荒廃

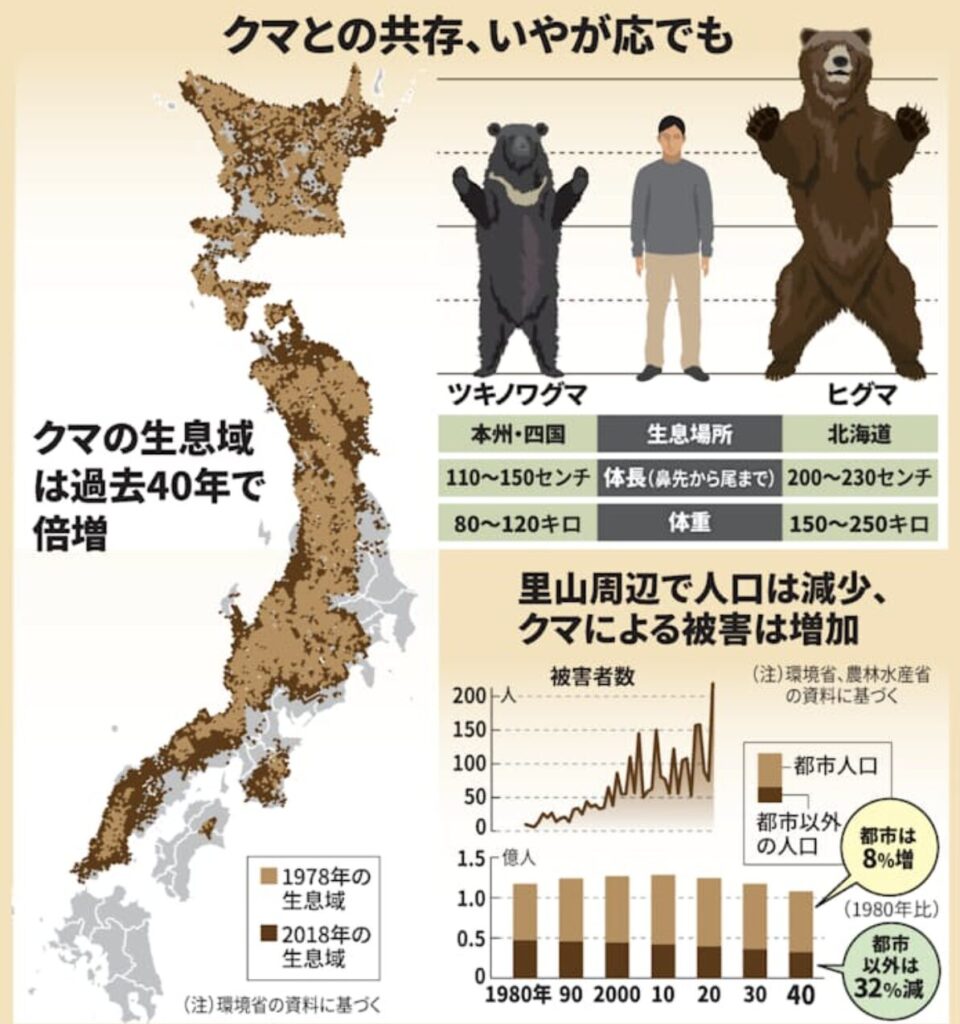

人口減少と高齢化も、熊の出没増加に拍車をかけています。

特に地方の過疎地域では農地の耕作放棄が進み、手入れされない里山が増えています。

耕作地が放置されることで自然に戻った土地には、クマが好む果実類や草木が自然発生しやすく、野生動物の隠れ家としても機能するようになります。

これにより人間と野生動物の生息域の境界が曖昧になり、熊が人里まで降りてくる環境が形成されています。

特に、過疎化が進んだ集落では、人の気配が少なくなったことでクマの警戒心が薄れ、日中でも人里で姿を見せるケースが増えています。

また、狩猟を行うハンターや森林管理者の高齢化と人手不足も深刻です。

ハンターの後継者不足が年々顕著になり、狩猟免許を持つ人の多くが70代以上となっているのが現状です。

結果として熊の生息数や行動範囲を適切に管理することが難しくなり、被害の未然防止が困難な状況となっています。

さらに、林業や狩猟を生業とする人口が減少することで、里山の見回りや野生動物の監視が行き届かなくなり、熊が人里で安易に餌を得る機会が増えていることも問題です。

このような背景が、人間の生活圏への熊の侵入と人身被害の増加を引き起こしているのです。

“アーバンベア”の出現と危険性の高まり

2025年の特徴として、人間の生活圏に慣れた“アーバンベア”の存在が挙げられます。

これらの熊は餌を得るために住宅地や市街地に頻繁に出没し、人への警戒心が薄れています。

特に果樹園や畑、住宅のゴミ置き場を餌場と認識するようになった熊は、一度味をしめると何度も同じ場所に戻ってくる習性があります。

加えて、餌を得やすい環境に慣れた結果として、夜間だけでなく日中でも活動する個体が増えており、人間の行動時間帯と重なることで接触事故のリスクが高まっています。

春先から夏にかけては、朝夕の活動時間帯に人間と熊が鉢合わせする事故も急増しています。

特に山菜採りや畑作業、早朝のジョギングなど日常的な活動中に熊と遭遇する例が多く、全国で被害件数が急増しました。

長野県飯山市では住宅内に侵入した熊によって高齢者が重傷を負う事件が発生しました。

秋田県でも市街地での被害が相次いでいます。

北海道では住宅街近くの公園や通学路でも目撃例が多発しており、子どもを含めた住民の安全が強く懸念されています。

このような人慣れした熊は特に危険性が高く、行政も早急な対策を求められています。

近年は熊が人間の食物の匂いを学習し、学習効果によって短期間で複数の住宅地を移動しながら被害を拡大するケースも見受けられるため、従来の対策だけでは対応しきれない状況が浮き彫りになっています。

行政対策の遅れと課題

熊の出没増加に対し、行政の対応には依然として多くの課題が残されています。

まず、自治体間での情報共有が十分に進んでおらず、隣接する市町村での熊の目撃情報や出没状況がリアルタイムで把握できないケースが多く見受けられます。

その結果、広範囲に移動する熊の追跡が困難となり、迅速な対応が遅れる一因となっています。

また、熊の捕獲活動を行う人材も全国的に減少しており、特に山間部の小規模自治体では、必要な人員や装備が不足していることから、危険個体の早期発見や迅速な駆除が困難な地域が増えています。

一部の自治体では出没情報のマップ化や警戒区域の設定、巡回パトロールの強化などの対策が進められていますが、これらの取り組みも地域によって対応の温度差が大きく、全国的に見れば効果がまだ限定的な段階です。

特に、警戒看板の設置や音声放送などの基本的な対策すら行われていないエリアも存在し、対策の地域格差が被害の拡大につながっている面も否めません。

さらに、住民の危機意識の低下も深刻な課題です。

過去に熊の出没がなかった地域では油断が見られ、ゴミの適切な管理や屋外での行動に対する注意喚起が不十分なままのケースもあります。

本来であれば、出没情報の早期共有、定期的な住民向け講習会、防護柵の設置、収穫物や飼料の管理徹底など、行政と住民が一体となった対策を講じることで、被害は大幅に抑制できた可能性があります。

実際、先進的な対策を行っている自治体では熊の接触頻度が減少している事例も報告されており、行政が主体となった包括的な取り組みの重要性が改めて浮き彫りになっています。

今後は、単なる捕獲や駆除だけでなく、地域社会全体の意識改革と予防的な対策の徹底が求められます。

熊の生息域拡大と新たな接触リスク

耕作放棄地や放置された果樹園の増加は、熊の新たな生息地を形成しています。

特に東北地方や北海道の山間部では、これらの放棄された土地が人の手を離れた結果、野生動物にとって格好の隠れ場所や餌場となっており、熊が低地に定着する要因となっています。

2025年には、標高の低い地域や市街地近郊での熊の目撃情報が多く寄せられ、従来なら出没しなかった住宅地周辺でも目撃件数が顕著に増加しています。

特に果樹や家畜飼料を狙う熊の行動が目立ち、収穫期や家畜の給餌時間帯に熊が現れるケースも頻発しています。

これにより、人間生活圏との境界が限りなく曖昧になり、住民の安全が脅かされています。

また、高速道路の遮音壁沿いを移動する熊が確認されるなど、新たな行動パターンも報告されています。

交通量の多い道路や川沿いの緑地帯が熊の移動ルートとして利用され、想定外の場所での出没が増えています。

このような生息域の拡大により、山菜採りや登山、農作業といった日常生活の中での熊との接触リスクが飛躍的に高まっています。

こうしたリスクを低減するためには、まず耕作放棄地の整備と管理強化が重要です。

行政と地域住民が連携し、放棄地の草刈りや果樹の撤去を行うことで熊の生息域を人里から遠ざける効果が期待できます。

加えて、市街地近郊での電気柵の設置や果樹園のフェンス強化、住宅周辺のゴミ管理の徹底も効果的です。

また、遮音壁沿いや川沿いの緑地帯には熊の通行防止フェンスを設けることで、熊の不意の接近を防ぐことが可能です。

これらの具体的な対策を講じれば、人身被害の発生頻度を大幅に抑えることができ、熊と人間の安全な共存にも繋がると考えられます。

まとめ

2025年に熊による出没と人身被害が増加した背景には、餌不足、気候変動、人口減少と高齢化、そして“アーバンベア”の出現といった複数の要因が複雑に絡み合っています。

特に、自然環境の変化と人間社会の変化が同時に進行していることが、被害拡大の大きな要因です。

また、地域のインフラ整備の遅れや、防災意識のばらつきも事態の深刻化に拍車をかけています。

高齢化に伴う里山管理の放棄や狩猟者の減少といった人間側の要素が、熊の生態に大きな影響を与え、熊と人間の接触頻度を高めています。

今後は、地域社会全体での危機意識の向上と、行政の迅速かつ効果的な対策が求められます。

特に、熊の出没情報の即時共有システムの構築や、地域住民向けの定期的な安全講習、防護柵や電気柵の導入推進、放棄農地の積極的な管理など、具体的な対策が重要です。

さらに、熊の行動パターンの科学的な分析とデータ活用による予測型の対策を取り入れることで、より効果的な被害防止策が期待できます。

人と熊が安全に共存するためには、従来の対策だけでなく、新しい発想と取り組みが必要な時代となっています。

熊との共存には単なる捕獲や駆除にとどまらず、地域社会の結束と環境管理の両立が不可欠です。

自然と共生しつつ安全な暮らしを守るため、今後も長期的視野に立った持続可能な取り組みが求められています。