子どもたちの笑顔の象徴であるアンパンマン。

その存在は単なるアニメキャラクターにとどまらず、年間1500億円、累計6.6兆円にも及ぶ巨大な経済圏を形成しています。

やなせたかし先生が生み出した優しさと正義のヒーローが、なぜここまでのビジネス成功を収めたのか。

その背景にはアンパンマンミュージアムの人気、圧倒的なグッズ展開、そして世代を超えた愛されキャラクターとしての力がありました。

さらに、アンパンマンは日本国内のみならず、海外でも知名度を高めつつあり、今後の市場拡大も期待されています。

近年では、連続テレビ小説や特別企画などメディア露出も増え、改めてアンパンマンの魅力が注目されています。

ここでは、アンパンマン経済圏の驚異的な規模と、そこに至るまでの軌跡、そして今後の可能性についても詳しくご紹介いたします。

アンパンマン市場規模はなぜ6.6兆円なのか

アンパンマン経済圏の規模は累計6.6兆円、世界キャラクタービジネスのランキングでは堂々の第6位にランクインしています。

これはスーパーマンやバットマンといったアメリカのスーパーヒーローをも上回る規模です。

日本国内に限定した市場でありながら、これほどの経済圏が生まれた理由のひとつがターゲットの明確さです。

アンパンマンのメインターゲットは0歳から3歳の乳幼児層です。

特に国内では圧倒的な認知度と人気を誇り、ほとんどの家庭で一度はアンパンマンのグッズを購入した経験があるのではないでしょうか。

実際、キャラクターデータバンクの調査によると、0~2歳の支持率は男女ともに50%近くを占め、3歳までは無敵の支持を集めています。

この年齢層の市場を徹底的に掴んだことで、安定的な収益基盤を築いているのです。

また、出産祝いの定番アイテムや、育児関連商品にも多く活用されているため、アンパンマンの存在は親世代にも深く浸透しており、二世代・三世代にわたるブランド力を発揮しています。

このような世代を超えた普遍的な人気が、さらに長期的な経済圏の安定に貢献しているのです。

ミュージアムが支えるアンパンマン人気

アンパンマン経済圏の中心的存在といえるのがアンパンマンミュージアムです。

現在、日本全国に6ヶ所(横浜、名古屋、仙台、神戸、福岡、高知のやなせたかし記念館)が展開され、年間300万人以上の来館者を誇っています。

特に横浜ミュージアムは初年度100万人を超え、継続的に高い集客力を発揮しており、子どもたちの夢の空間として絶大な人気を誇っています。

ミュージアムでは、アニメや絵本の世界観がそのまま体験できる施設が整っており、子どもたちだけでなく保護者にも大きな感動を与えています。

特にアンパンマンのキャラクターたちと触れ合えるイベント、限定グッズの販売、カフェメニューなど、訪れるたびに新しい発見があります。

さらに、子どもたちの成長に寄り添う知育イベントや、季節ごとの特別展示、体験型ワークショップなど、繰り返し訪れたくなるような多彩な企画が用意されています。

2023年度のミュージアム収益は43億7200万円を記録し、地域観光にも貢献しています。

また、各地域の特産品や観光スポットと連携したコラボ企画も展開されており、アンパンマンミュージアムは地域活性化の重要な起点としても大きな役割を果たしています。

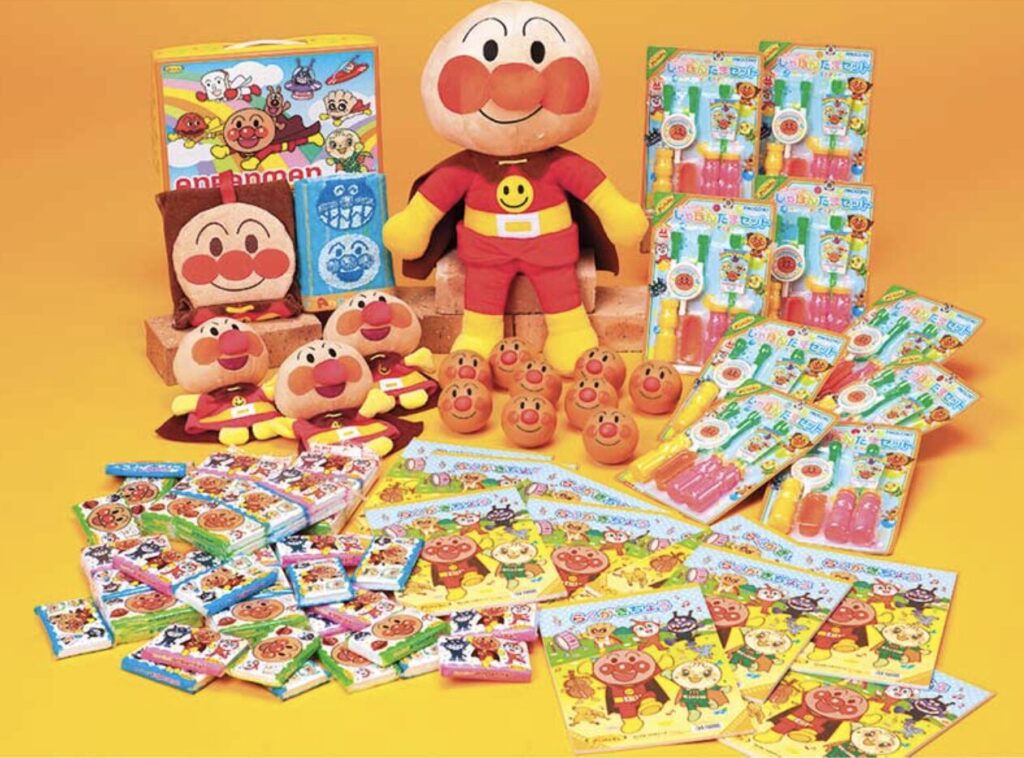

圧倒的なグッズ展開が支える安定収益

アンパンマンのグッズ売上は年間1500億円規模で推移しており、過去30年一度もこの金額を下回ったことがありません。

この安定した売上の理由は、玩具、食品、日用品、衣料品など、あらゆる生活場面でアンパンマンが活躍している点にあります。

おもちゃ業界ではバンダイ、アガツマ、ジョイパレット、セガトイズなどが中心となり、年齢別に細かく開発された知育玩具を展開しています。

特に、年齢ごとの発達段階に合わせた商品展開が徹底されており、赤ちゃん用のラトルから幼児向けの知育ブロック、お風呂用のおもちゃ、外遊びグッズに至るまで幅広く取り揃えられています。

さらに、明治のヨーグルトやゼリー、不二家のスイーツ、永谷園のカレーやふりかけ、池田模範堂の医薬品など、食品・日用品分野でも圧倒的なラインナップを誇ります。

また、子ども向けアパレルやベビーグッズ、レジャー用品、さらにはベビーカーやチャイルドシートといった育児用品まで幅広いジャンルで展開されています。

このような生活のあらゆる場面に密着した多角的な商品展開が、親世代からの信頼を勝ち取り、アンパンマン経済圏の持続性を強固なものとしているのです。

やなせたかし先生が紡いだ「やさしさ」の物語

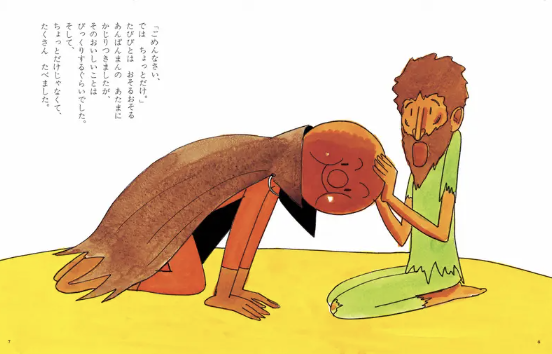

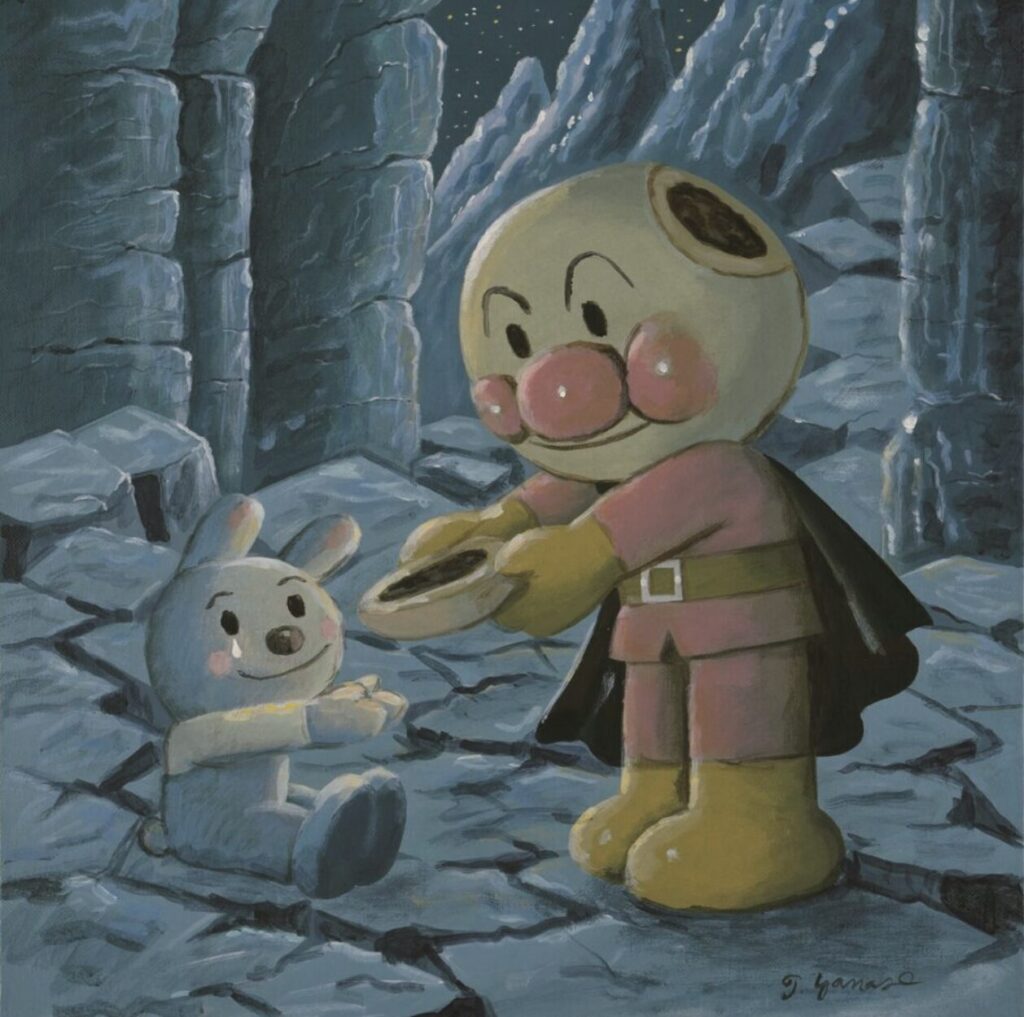

アンパンマン経済圏の根底には、原作者・やなせたかし先生の「やさしさ」と「助け合い」のメッセージが流れています。

やなせたかし先生は1973年にアンパンマンを世に送り出し、1988年にはテレビアニメ化を果たしました。

「自分の顔をちぎって困っている人に差し出す」という衝撃的な優しさが、日本中の子どもたちの心を掴み続けています。

この優しさは単なるエンタメ性だけではなく、人としての道徳観や思いやりの心を育む教育的な要素としても高く評価されています。

やなせたかし先生の作品は、東日本大震災をはじめとする困難な時代にも、多くの人に癒しと勇気を与え続けました。

特に震災の被災地では、アンパンマンのグッズやメッセージが子どもたちの心の支えとなり、避難所での笑顔を生み出す象徴的存在にもなりました。

彼の理念が息づくアンパンマンは、単なる商業キャラクターにとどまらず、日本文化の象徴的存在としても愛され続けています。

また、その普遍的なテーマは時代を超えて受け継がれ、親から子へと自然に語り継がれているのも特徴です。

世界に広がるアンパンマンの可能性

現在、アンパンマン経済圏は日本国内が中心ですが、中国市場をはじめアジア諸国への展開が進められています。

すでに台湾や韓国ではテレビアニメが放送され、ミュージアムの誘致も検討されています。

今後、アジア市場での認知度拡大が期待されており、将来的にはグローバル市場での規模拡大も現実味を帯びています。

特に近年は、越境ECや動画配信サービスの普及により、日本国内に留まらず世界中の親子の間でアンパンマンの存在感が高まっています。

さらに、2024年にはNHKの連続テレビ小説『あんぱん』が放送開始し、やなせたかし先生の生涯とアンパンマン誕生秘話が改めて注目されています。

このドラマを通じて、アンパンマンへの関心はますます高まり、世代を超えた人気がさらに広がっていくと予測されています。

また、ドラマに登場する様々なエピソードが改めて人々に感動を与え、アンパンマンの価値観が再認識されるきっかけにもなっています。

アンパンマン経済圏は累計6.6兆円という驚異的な規模を誇り、国内では乳幼児市場のトップキャラクターとして不動の地位を確立しています。

ミュージアムによる体験提供、圧倒的なグッズ展開、そして何よりもやなせたかし先生が紡いだ「やさしさ」の理念が、この巨大市場の礎となっています。

今後もアンパンマンは、子どもたちの笑顔と共に成長し続け、日本文化の象徴として輝き続けることでしょう。

さらに、地域社会との連携や次世代向けコンテンツの強化など、新たな可能性も模索されており、今後もその経済圏の拡大が続くことは間違いありません。