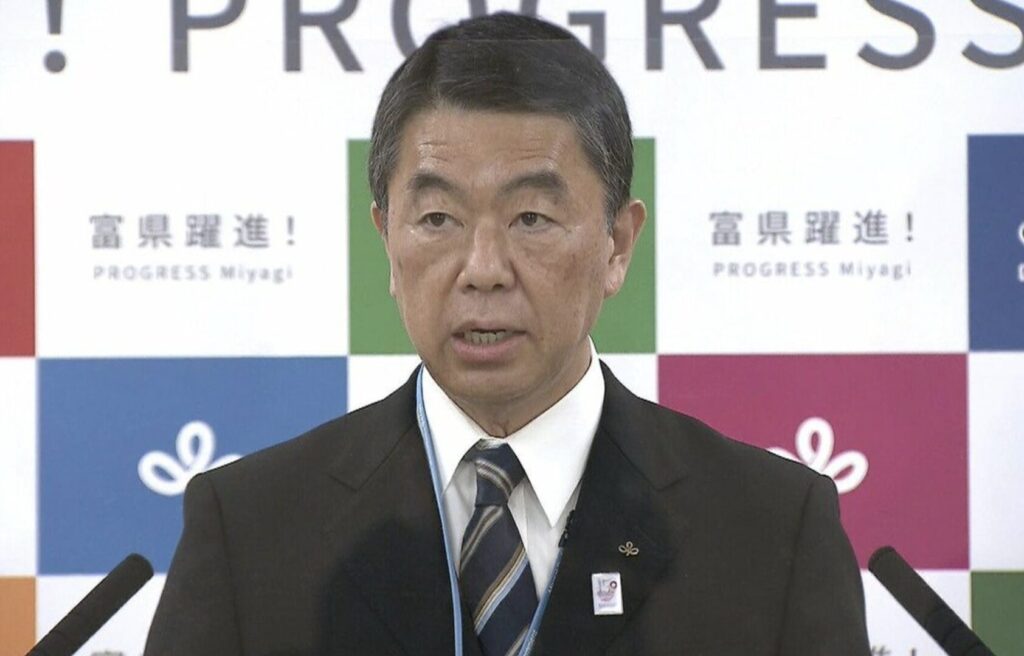

宮城県の村井嘉浩知事が、2025年10月に行われる知事選挙で6選を目指して出馬する意向を固めたことが報じられました。

20年にわたり県政を担ってきた村井知事の長期政権に対しては、震災復興や防災への取り組み、防災拠点の整備などを評価する声もある一方で、「独善的」「思い込みが強い」といった批判が根強く存在しています。

とりわけ、文化事業への軽視や県民の声を十分に反映しない政策決定プロセスへの不満が顕在化しており、議会内外で度々論争を呼んできました。

さらに、宿泊税導入や病院再編計画など県民生活に直結する施策をめぐっては、説明不足や対話の欠如が指摘され、政治不信の拡大にもつながっています。

こうした状況の中で行われる今回の選挙は、村井知事の長期政権の是非を問う大きな節目となることが予想され、県政の方向性を左右する注目の選挙戦となりそうです。

村井知事の長期政権と独善性の指摘

村井嘉浩知事は2005年に初当選して以来、震災対応や防災政策、インフラ整備に力を注いできました。

しかし、20年という長期政権の中で「独善的」との批判が積み重なっています。

特に、宿泊税の導入や地域医療再編の方針に関しては、県民の意見が十分に反映されていないとされ、議会や住民から強い反発を受けてきました。

知事は、

「審議会の結論は私の結論に影響しない」

といった発言を繰り返しており、その言葉からは、あらかじめ自身の考えに固執し、他者の意見を受け入れる余地が極めて小さい姿勢が見て取れます。

政策決定における柔軟性の欠如や一方的な進め方は、まさに「独りよがりの思い込み」とも言えるものであり、県民からの信頼を損ねる大きな要因となっています。

こうした独善的な県政運営は、震災復興や地方創生といった重要課題に取り組む際にも、住民との距離感をさらに広げ、結果として施策の実効性を低下させていると指摘されています。

さらに、議会審議の場でも十分な説明責任を果たさず、批判に耳を貸さない姿勢が顕著であるため、県政全体が閉鎖的で硬直化しているとの評価も根強く存在しています。

文化事業軽視との批判

村井嘉浩知事の県政運営において顕著なのは、文化事業への軽視だとする批判です。

震災後、インフラ整備や経済対策が優先される中で、地域文化の振興や伝統の継承に十分な投資が行われなかったとの指摘がなされています。

特に、芸術や文化を通じた地域活性化の機会が見過ごされているとする声が強まっています。

実際、宮城県内では規模の大きな展覧会や絵画展といった文化イベントの開催が他県に比べて少なく、県民が芸術に触れる機会が限られているという批判も寄せられています。

こうした状況は、地域のアーティストや文化団体の活動の場を縮小させ、文化振興の遅れを招いていると指摘されています。

文化は地域のアイデンティティを支える重要な要素であり、住民の生活の質や観光振興にも直結します。

それにもかかわらず、「文化事業は後回し」と受け止められる姿勢が、若い世代や文化関係者からの支持を遠ざける結果となっています。

特に、芸術鑑賞や創作活動を通じた教育的効果が見過ごされている点は大きな問題であり、文化施策に対する知事の理解不足を象徴していると批判されています。

政策決定過程の問題点

村井嘉浩知事の政策決定には、いくつかの構造的な問題が指摘されています。

- 透明性の欠如:パブリックコメントや住民意見の反映が不十分であり、情報公開の遅れが政治不信を招いています。

特に、知事自身の判断を優先するあまり、公開討論や説明会が形式的になっているとの批判が強まっています。 - 意思決定の集約化:知事の権限が強く、一部の側近や関係者に意思決定が集中する傾向が見られます。

こうした「知事一強」の構図は、議会や地域団体の意見を軽視し、最終的には知事の思い込みに基づいた独善的な政策推進を助長していると指摘されています。 - 地域ニーズとの乖離:病院再編や県営住宅廃止など、住民生活に直結する政策が十分な対話なしに進められ、反発を招いています。

政策の方向性が知事自身の信念や思い込みに大きく左右されるため、実際の住民ニーズや現場の声と乖離し、現場で混乱を引き起こしているとの声もあります。

これらの問題は「長期政権の弊害」とも言え、村井知事自身の独善性や思い込みに基づいた県政運営に対する不信感を一層強めています。

刷新や多様な視点の導入が必要とされる背景には、まさに知事主導の強引な体質があり、これを改善できなければ県政の閉塞感は今後さらに深刻化するとの懸念が広がっています。

水道事業を巡る論争と最新の動向

2025年夏には、参政党の神谷代表による

「宮城県は水道事業を外資に売った」

との発言に対し、村井嘉浩知事が強く反論する事態も発生しました。

知事は

「誤った情報」

として公開討論を呼びかけるなど積極的な姿勢を見せましたが、こうした対応も賛否を呼んでいます。

しかし実際には、水道事業の運営や管理を担う事業会社の株式の過半数である51%が外資系企業に握られており、県の所有権が形式的に残されているにすぎないとの批判が強まっています。

そのため、村井知事が主張する

「外資に売った事実はない」

という説明は、実態を隠す詭弁に過ぎないと受け止められています。

県民からは、

「実質的に外資が主導権を持っているのに、知事は事実をすり替えている」

との不信感が広がり、強硬な発言が支持基盤を固めるどころか、「独善的」というイメージを補強し、さらに疑念を深める危うさも孕んでいます。

今後の展望と課題

村井嘉浩知事が6選を果たすかどうかは、これまでの功績と批判のバランスにかかっています。

震災復興、防災、経済政策の成果は一定の評価を受けていますが、文化事業軽視や政策決定の独善性といった批判が解消されない限り、県民の信頼を取り戻すのは容易ではありません。

また、長期政権による「マンネリ化」を乗り越え、県政の新しいビジョンを示せるかどうかも注目点です。

多様な県民の声を反映させ、文化と経済の両輪で地域を発展させる方向性を打ち出すことができるのか、知事選挙の結果は宮城県の未来を大きく左右することになるでしょう。

宮城県の村井嘉浩知事が6選出馬を表明する中で、県政批判が一層強まっています。

独善的な姿勢や文化事業の軽視、住民との対話不足といった課題は、長期政権の副作用とも言えます。

さらに、知事自身の思い込みに基づいた強引な政策運営が続けば、県民の声が切り捨てられる危険性も否定できません。

今後の4年間の県政の舵取りを果たして村井知事に任せて良いのかという疑問が、県民の間で強まっているのも事実です。

選挙戦では、村井知事がこれらの批判にどう応え、果たして本当に新たなビジョンを示せるのか、それとも同じ問題を繰り返すのかが最大の焦点となります。

20年に及ぶ県政の評価とともに、宮城県がどの方向へ進むのか、そして信頼を再び築けるのかどうか、県民の厳しい判断が問われています。