2025年8月1日から発効予定のトランプ大統領による日本への25%関税は、日本経済にとって深刻な試練となりそうです。

特に自動車や機械、食品など主要輸出産業への影響が懸念されており、企業の収益減少や雇用不安の波が徐々に広がりを見せています。

さらに、生活必需品の価格上昇によって、家計への圧迫も現実味を帯びてきており、すでに一部では値上げの動きも始まっています。

これにより、消費者の購買意欲が冷え込むリスクが高まっており、地域経済への波及効果も無視できません。

日本政府は米国との交渉を粘り強く続けていますが、発効日まで残された時間はわずかであり、具体的な打開策が見えない中で国民の不安は募るばかりです。

交渉の行方によっては、私たちの生活に想像以上の変化が訪れる可能性が高く、今こそ事態の推移を注視する必要があります。

トランプ関税の背景と交渉の現状

ドナルド・トランプのTruth Socialより(2025年7月7日 午後1時18分 日本時間) pic.twitter.com/r6GFW90MAb

— トランプ氏Truth Social投稿 (日本語訳) (@TrumpPostsJA) July 8, 2025

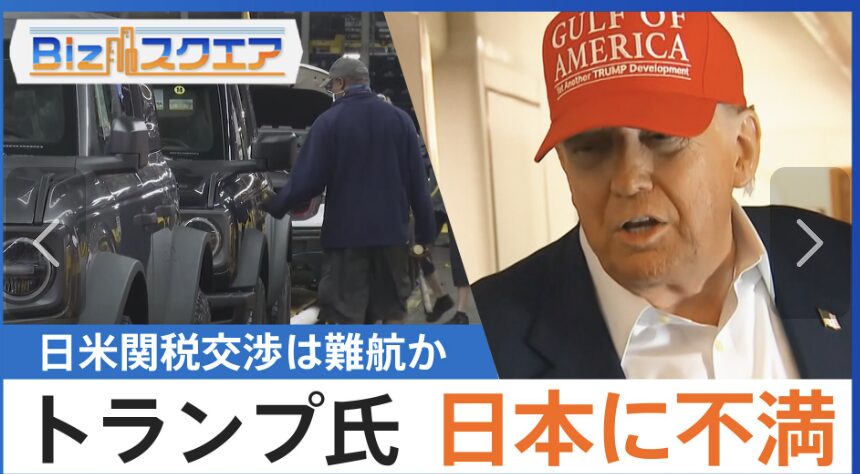

トランプ大統領は、貿易赤字を理由に相手国に対する相互関税を強化する方針を明らかにしました。

日本には25%の関税が課される予定であり、これは昨年の24%からわずかに引き上げられたものの、日本にとっては大きな打撃です。

とくに、自動車、電機、精密機器といった日本の主要輸出産業が対象となるため、その影響は産業界全体に広がるとみられています。

加えて、韓国には25%、タイやインドネシアには30%以上という高率な関税が課される予定であり、東アジア地域全体が緊張感を持って動向を見守っています。

現在、アメリカ政府との間で交渉が続けられており、8月1日までの猶予期間中に何らかの合意が成立するかどうかが注目されています。

日本政府は、アメリカ製品の輸入拡大やインフラ投資の約束など、新たな交渉カードを切ることで譲歩を引き出すことを模索しています。

たとえば、エネルギー分野での輸入枠拡大や、日本企業による米国内での新規雇用創出の提案などが検討されているようです。

しかし、交渉は難航しており、トランプ大統領は日本の譲歩が不十分であれば関税を30%や35%まで引き上げる可能性も示唆しており、予断を許さない状況です。

交渉過程での一挙手一投足が市場に与える影響も大きく、慎重かつ戦略的な対応が日本側には求められています。

経済・産業への広範な影響

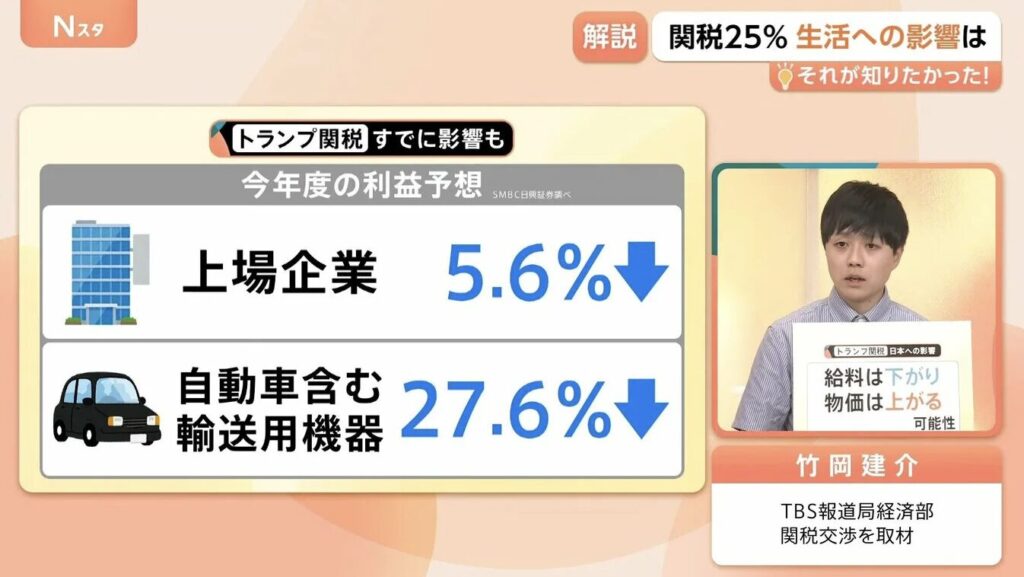

関税の影響は、日本の主力産業に広く及ぶと見られています。

特に自動車産業では、日本からアメリカへの自動車・部品の輸出に25%の関税が課されることで、コストの上昇が避けられません。

すでに一部の企業では現地生産やサプライチェーンの見直しが始まっており、その影響で国内の関連企業への受注も減少しています。

また、部品の輸送ルートや原材料の仕入れ先の再構築が迫られるなど、業界全体でのコスト負担が増しているのが現状です。

経済全体への影響も深刻です。日本のGDPは最大で1.3%押し下げられる可能性があり、企業の経常利益は減少、倒産件数は2025年2月時点で約1万3,000社が影響を受けると試算されています。

特に中小企業では、価格競争力の低下が直撃しており、資金繰りの悪化による廃業も相次いでいます。

また、来年の春闘では賃上げ交渉が難航し、ボーナスの減少やリストラの加速なども懸念されています。

経済的な先行き不安は、消費マインドの冷え込みにもつながり、内需の低迷を招く可能性が高まっています。

さらに、為替の動きもリスク要因です。

円安が進めば、輸出産業の競争力は維持されるものの、輸入品の価格が上昇し、国内消費者の生活コストが増大するというジレンマを抱えることになります。

加えて、エネルギー価格の高騰や輸入原材料の値上がりが重なれば、インフレ圧力が一段と強まる可能性もあります。

このように、トランプ関税は経済全体のバランスを崩し、企業から家庭まで幅広く影響を及ぼす構造的な問題となっています。

生活への影響と国民が感じる不安

関税の影響は、私たちの日々の生活にも着実に波及していく可能性があります。

まず、食料品や日用品などの輸入コストが上昇し、小売価格にも影響が出始めています。

特に家計を直撃するのが、食品価格の上昇です。

すでにスーパーでは、一部の商品において値上げが実施されており、消費者の節約志向が強まっています。

外食産業にも影響が及んでおり、原材料費の高騰からメニューの見直しや値上げが相次いでいます。

これにより、外食を控える家庭も増加し、家庭での食費負担が一層重くなっています。

また、電気製品や車などの耐久消費財も価格が上昇しており、買い控えが進む懸念もあります。

こうした動きは景気全体の停滞を招き、消費の冷え込みにつながる可能性があります。

さらに、輸出に依存する企業の業績悪化が続けば、雇用への影響は避けられません。

工場の稼働率低下や派遣社員の契約打ち切りといった事例も増えており、生活の不安定さが増しています。

雇用不安が広がれば、将来の見通しに対する消費者の信頼も低下し、経済の悪循環に陥る恐れがあります。

こうした状況が続けば、個人消費が一層冷え込み、日本全体の経済成長にもブレーキがかかることが懸念されます。

年金や資産運用にも影響が

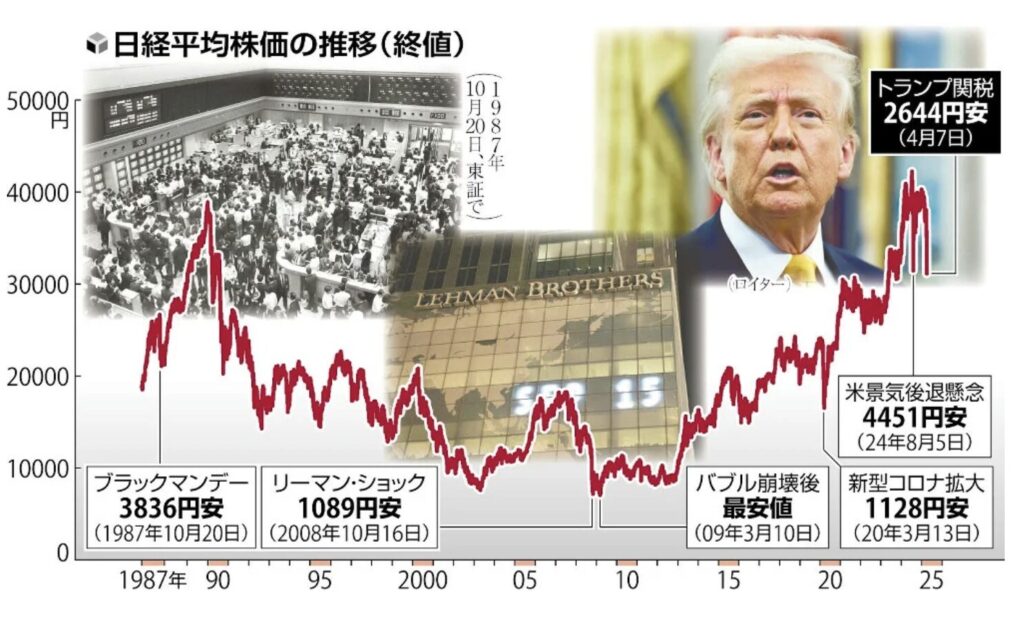

トランプ関税は、金融市場にも不安定さをもたらしています。

株式市場では、輸出関連株を中心に下落傾向が見られ、年金基金や個人の資産運用にも影響が出ています。

特に高齢者や退職間近の世代にとっては、生活設計の見直しを迫られるケースも増えています。

年金の運用益が減少すれば、給付額にも影響する恐れがあり、高齢者世帯にとっては切実な問題です。

また、投資信託や株式を中心とした老後資金の運用に不安を抱く声も多く、金融機関への相談件数も増加しています。

また、若年層にとっても資産形成の機会が減少し、投資を控える傾向が強まることは、中長期的な経済成長にもマイナスです。

将来に対する不安から、生活費の中で投資に回せる余裕がなくなり、現金保有率の上昇や消費抑制が続くことが懸念されます。

企業型確定拠出年金やつみたてNISAなどの制度を活用する若者も慎重な姿勢を強めており、結果的に経済の循環機能が弱まるリスクがあります。

政府は緊急の経済対策を検討していますが、抜本的な解決には国際交渉の進展と金融市場の安定化が不可欠です。

今後の展望と私たちにできること

交渉の行方によっては、関税の引き下げや適用除外の可能性も残されていますが、現時点では依然として不透明な状況です。

日本政府は、国益を守るため強硬な姿勢を取りつつ、アメリカとの関係を悪化させないよう慎重に対応を進めています。

今後の外交交渉では、経済的利益と国際的信頼の両立が求められ、各省庁や経済団体の連携がこれまで以上に重要になってくるでしょう。

実効性のある交渉が成立するかどうかは、今後の外交手腕と政治的決断力にかかっています。

一方で、私たち一人ひとりができる備えも必要です。

節電や節約、地産地消の推進、将来を見据えた資産形成など、できることから生活防衛に取り組む姿勢が求められています。

また、地域経済を支える地元企業や店舗への積極的な利用など、経済の循環を意識した行動も大切です。

企業や自治体、家計それぞれが危機感を持って対応することが、長期的な打撃を緩和する鍵となるでしょう。

トランプ関税がもたらす影響は、一時的なものにとどまらず、日本経済の構造そのものを問い直す契機にもなり得ます。

産業の選択と集中、海外依存からの脱却、サプライチェーンの再構築など、長期的視野での経済戦略が不可欠です。

この困難な局面を乗り越えるために、今こそ国民全体が知恵と力を結集し、より持続可能な未来に向けた新しい経済の形を模索していく必要があります。