皇室の未来を左右する議論が再び注目を集めています。

特に、愛子さまと旧宮家の男性との「強制お見合い」や養子縁組案をめぐる動きは、高市政権が進める男系男子中心の皇統維持政策の象徴として、多くの国民に衝撃を与えています。

女性天皇の可能性が遠のく一方で、愛子さまの人生に国家的思惑が重ねられている現状に、心を痛める声も少なくありません。

さらに、報道や政界関係者の発言を通じて浮かび上がるのは、愛子さまご自身の意思よりも政治的背景が優先されるような空気です。

皇室の在り方をめぐる議論が、女性の立場や個人の尊厳を置き去りにして進むことへの懸念が高まっており、国民の間では

「愛子さまの幸せは本当に守られているのか」

という切実な問いが広がっています。

こうした中で、旧宮家との縁談や養子縁組構想が現実味を帯びるほどに、皇室と政治の関係、そして愛子さまが背負わされる重圧の大きさに対する関心が一層深まっています。

高市政権が推進する旧宮家養子縁組政策

高市早苗首相率いる新政権では、自民党と日本維新の会の連立合意の中で、皇室の安定的継承を目的とした「旧宮家男子の皇族復帰」政策が明確に打ち出されています。

その具体的内容として、現在皇族には認められていない養子縁組を特例的に可能とし、旧宮家の男系男子を新たに皇族として迎え入れる法改正が議論されています。

この方針は2026年の通常国会での採決を目指しており、政権として最優先課題のひとつに位置付けられています。

さらに、高市政権はこの政策を「国の伝統を守る責務」と位置づけ、内閣内にも特別な検討チームを設置したと報じられています。

背景には、皇位継承の正統性を男系に限定することで保守層の支持を固めたいという政治的意図も見え隠れします。

関係者によると、すでに旧宮家の複数の家系に対して非公式な打診が行われており、養子縁組を前提とした法制度設計や、一般国民との血統的な差異をどのように説明するかといった実務的課題も議論されているといいます。

この背景には、秋篠宮家の悠仁さまお一人しか将来の皇位継承者がいないという危機的な状況があります。

しかし、愛子さまを含む女性皇族の結婚後の身分保持を認める案よりも、旧宮家の血筋を優先する方針が採られていることから、女性天皇実現への道はますます遠のいています。

さらに、こうした政策の流れは「皇室の近代化よりも伝統維持を優先する」という政権の明確な姿勢を示しており、国民の中では“皇室を政治利用しているのではないか”という疑念も徐々に広がりつつあります。

愛子さまと旧宮家男性の「強制お見合い」の実態

一部報道によると、愛子さまと旧宮家に連なる家系の若い男性との「お見合い」のような場が、学習院関係者や旧華族関係者を通じて非公式に設定されているといわれています。

形式上は「交流」とされていますが、実質的には愛子さまの将来を男系維持のために利用しようとする動きではないかとの見方もあります。

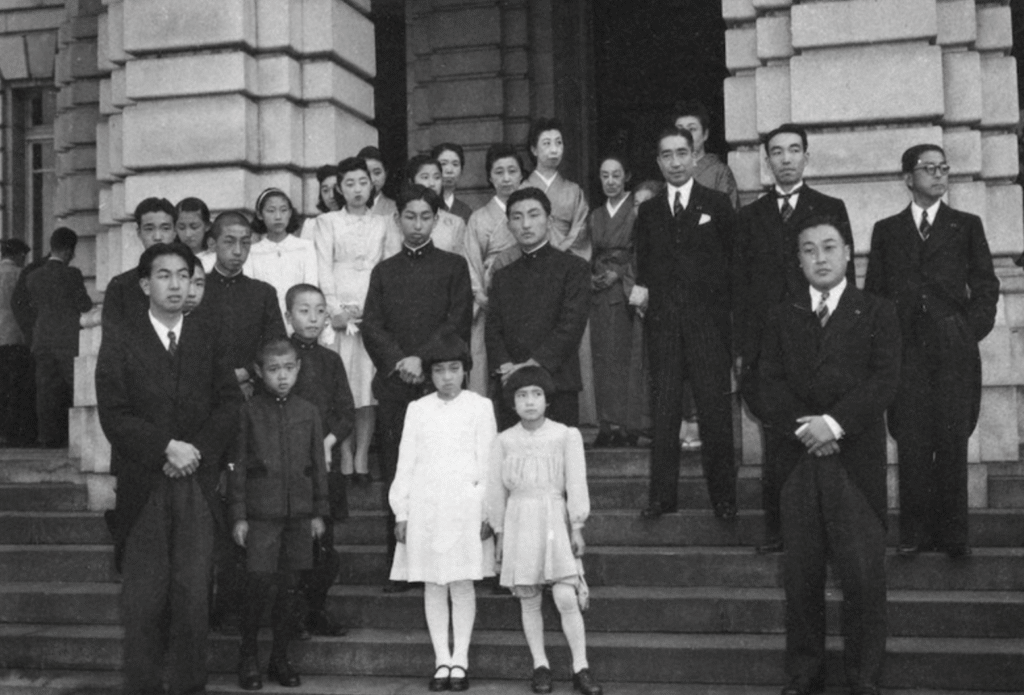

とりわけ有力視されるのは、戦後に皇籍離脱した旧宮家のうち、伏見宮家を源流とする諸家で、賀陽宮家、久邇宮家、東久邇宮家、竹田宮家、朝香宮家などの血筋です。

系譜上はいずれも歴代天皇の男系子孫であり、明治・大正期に分家・臣籍降下を経て現在は一般国民として暮らしておられます。

年齢層としては、平成前半から中盤にお生まれになった二十代後半から三十代前半の未婚男性が「年代の近さ」「学歴」「家風」などの観点から言及されることが多く、学習院をはじめ慶應義塾、早稲田などの私学、あるいは海外大学で学ばれた方もいらっしゃると取り沙汰されています。

ただし、具体的なお名前が公式に挙がった事実は確認されておらず、どの宮家のどなたという特定は憶測の域を出ません。

現時点で語られる「候補像」は、家系と年齢層、教育歴といった条件面をもとにした推測であることを、あらためて丁寧に共有したいと思います。

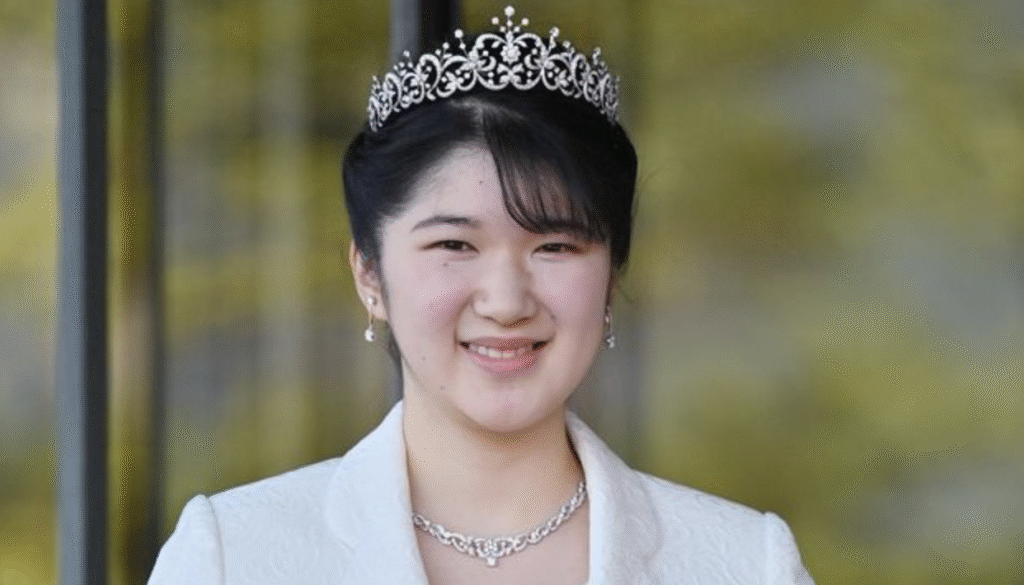

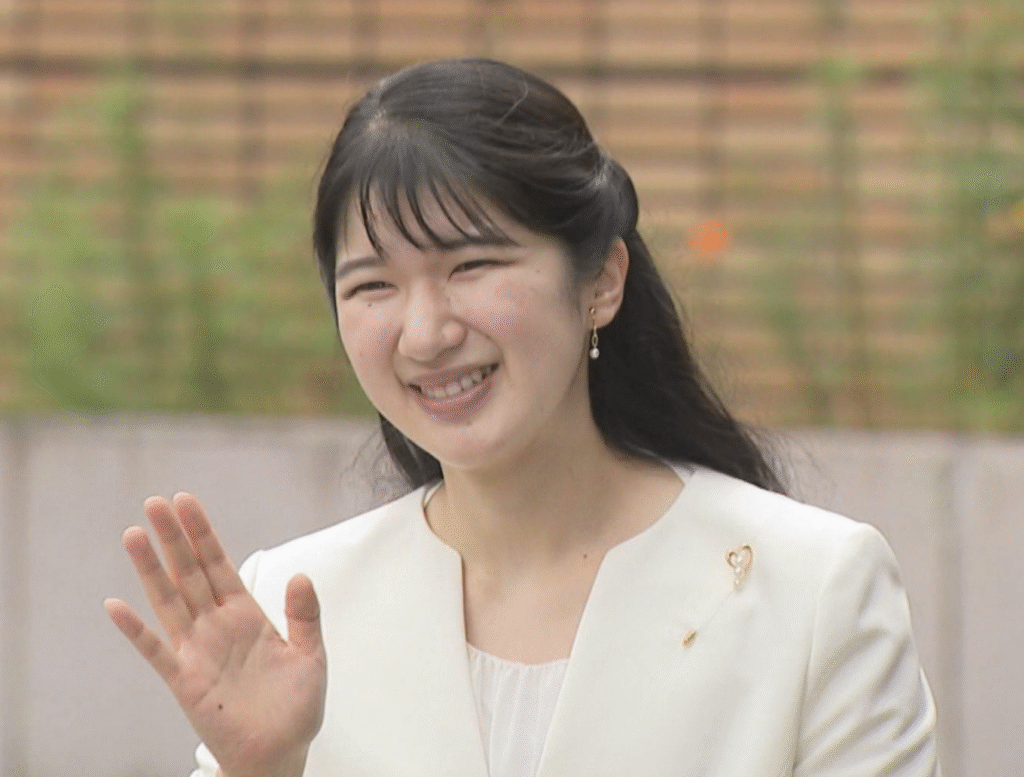

愛子さまは知性と品位を兼ね備えた方であり、国民からの人気も非常に高い存在です。

その愛子さまが、国家の方針に従う形で「望まぬ縁談」に巻き込まれる可能性があるとすれば、女性としても一人の人間としても、非常に心配なことです。

加えて、仮に旧宮家の男性側が候補となられる場合でも、皇族として求められる公的役割や生活上の制約、警備体制の拡充、メディアへの露出増、ご就業や居住の自由の制限など、実務的・精神的負担は計り知れません。

親族内での同意形成や家学・儀礼の継承、戸籍や身位の取り扱いといった制度設計上の課題も多く、拙速な議論は双方の尊厳を傷つける恐れがあります。

こうした報道に対し、宮内庁関係者からは

「そのような事実は確認していない」

とのコメントが出ていますが、背後で進む“男系固執”の政治的意図は無視できません。

だからこそ、特定個人の断定や私生活への過度な踏み込みを避けつつ、愛子さまのお気持ちと旧宮家側のご事情の双方をていねいに尊重する議論が必要だと強く感じます。

女性天皇議論の後退と高市政権の保守路線

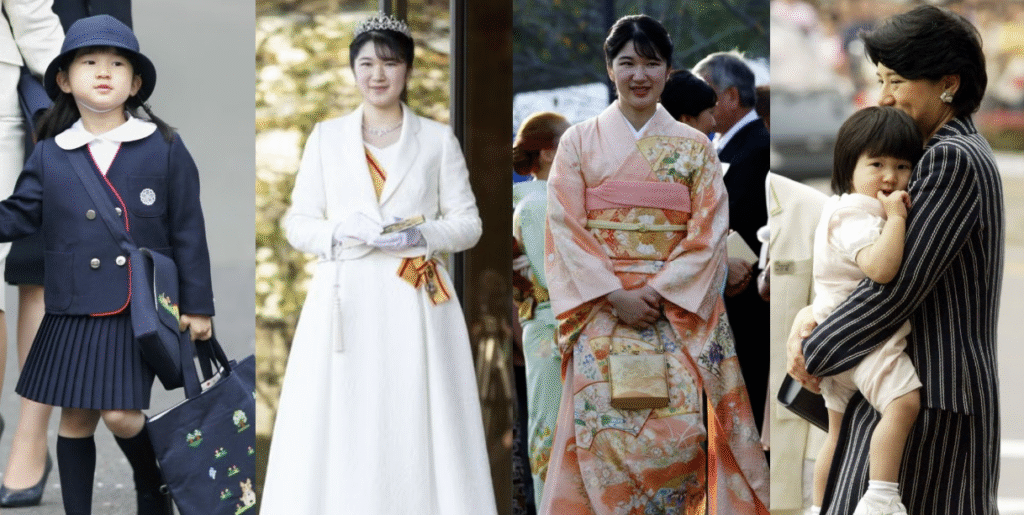

天皇陛下の長女である愛子さまが成人されて以降、女性天皇や女系天皇に関する議論は一時的に活発化しました。

しかし、高市政権の発足以降はその流れが一変し、再び「男系男子継承」原則が前面に押し出されています。

保守層の支持を重視する政権にとって、女性天皇容認は“伝統破壊”とみなされるため、慎重な姿勢をとっているとみられます。

その背景には、保守政治家や一部の宗教系団体からの強い働きかけもあり、女性天皇を認めることが“皇統の断絶”につながるとの主張が繰り返されている現実があります。

一方で、現代社会では男女平等の価値観が広く浸透しており、愛子さまのような知性と人格を持つ女性が天皇になることに抵抗を感じる国民は少数派です。

世論調査では女性天皇容認の支持率が7割を超える結果もあり、多くの国民が愛子さまの即位に肯定的な姿勢を示しています。

それにもかかわらず、政治的思惑や一部の保守派の意向によって議論が封印される現状には、多くの国民が疑問を抱いており、国会内でも「国民の声が反映されていない」との批判が高まっています。

さらに、皇室制度を政治の道具として扱うような風潮は、戦後の象徴天皇制の理念からも大きく逸脱しています。

皇族の個人としての自由と幸福を尊重しなければ、国民との信頼関係も損なわれかねません。

特に愛子さまのように若い世代の皇族が、時代に合った柔軟な感覚を持ちながらも制度の枠に縛られる姿は、多くの国民にとって“時代とのずれ”を象徴するものとなっています。

女性天皇議論の停滞は、単なる政治問題ではなく、社会全体の価値観と伝統のあり方を問う根源的なテーマへと発展しているのです。

法律と憲法が抱える養子縁組の壁

皇室典範では、皇族の養子縁組は一切認められていません。

そのため、旧宮家出身者を養子として迎え入れる場合には、皇室典範の改正が必要になります。

しかし、これは単なる法改正にとどまらず、憲法が定める「国民の平等」や「個人の尊厳」との整合性を問う重大な問題を孕んでいます。

とりわけ、皇室典範改正の議論は憲法第14条(平等権)や第24条(個人の尊厳と両性の平等)とも密接に関係し、法解釈上の整合性が問われる極めて繊細なテーマです。

さらに、改正を進めるためには国会での議決に加えて国民的理解が不可欠であり、単なる政治的判断では済まされない性格を持っています。

また、旧宮家の復帰を進める動きに対しては、戦後民主主義の原則に反するという指摘もあります。

旧宮家の人々はすでに国民として生活しており、その一部を再び“特権階級”として皇族に戻すことが、時代に逆行するのではないかという声が高まっています。

特に、旧宮家の方々の中にはすでに民間企業でのキャリアを築かれ、国民としての自由な生活を送っている方も多く、突然の「皇族復帰」が本人の生活権や職業選択の自由を侵すのではないかという懸念もあります。

さらに、皇族と国民の間に新たな“身分格差”を生じさせることになりかねず、社会的な公平性の観点からも議論は慎重を要します。

こうした法的・倫理的課題を十分に議論しないまま政策を推し進めることは、国民の理解を得るのは難しいでしょう。

まとめ

高市政権の下で進められる旧宮家養子縁組政策と、愛子さまと旧宮家男性との「強制お見合い」をめぐる報道は、現代の皇室が直面する根本的な問題を鮮明に映し出しています。

愛子さまが象徴するのは、伝統と自由、血統と人権のはざまで揺れ動く皇室の複雑な現実そのものであり、政治の思惑と個人の尊厳がせめぎ合う時代の縮図ともいえます。

近代国家として成熟した日本において、皇族の一人の人生が政治的構想の一部として扱われることに対し、多くの国民が違和感を抱き始めています。

皇室のあり方を考えることは、私たち自身の社会がどのような価値を大切にしていくのかを問う鏡でもあるのです。

もしも今後、養子縁組や旧宮家復帰が現実化すれば、それは愛子さまの将来だけでなく、皇室制度そのものに深い変化をもたらす可能性があります。

皇統維持の名のもとに個人の自由や幸福が犠牲にされてはならず、真に国民が尊敬し誇りに思える皇室の姿を守るためには、透明性と国民的議論が不可欠です。

さらに、こうした政策の進展を通じて、皇室を政治から切り離し、象徴としての独立性をいかに確立するかという根本的課題も浮き彫りになっています。

政治的な意図によって女性皇族の人生が制限されることのないよう、そして次世代の皇室が時代にふさわしい形で国民と歩むことができるよう、私たち一人ひとりが皇室の尊厳と自由を守る責任を意識し続けることが求められています。