サントリーホールディングスの新浪剛史氏が会長職の辞任を発表したニュースは、経済界だけでなく広く社会に大きな衝撃を与えました。

公表上は「一身上の都合」とされながらも、背後には違法薬物に関する疑惑と、それに伴う家宅捜索という重い事実が横たわっています。

にもかかわらず、押収物から違法成分は確認されておらず、新浪剛史氏ご本人は

「法を犯しておらず潔白である」

と一貫して無実を主張しておられます。

この“無実主張”と“辞任”という一見相反する行動は、何を物語っているのでしょうか。

まず注目したいのは、サントリーという企業の置かれた事業環境とガバナンス要請です。

サプリメントや健康関連商材を扱う企業として、トップに疑義が生じた段階でのブランド毀損リスクは極めて高く、法的な結論の前であっても「説明責任と信頼性」を迅速に確保することが経営課題になります。

とりわけ会長職は社外との接点や象徴性が大きく、疑惑の影そのものが企業価値に直結します。

そのため、捜査の帰趨を待たずに「経営の独立性・透明性を守る」ための決断として辞任受理という明確なメッセージが選ばれた――このロジックには、企業側にも新浪剛史氏ご本人にも“組織を守る”という合理性があったと私は見ています。

一方、経済同友会の代表幹事というパブリック・ロールでは、株式会社の経営トップとは利害関係の構造が異なります。

代表幹事は任意団体の合議のもとで運営され、特定の企業ブランドを直接背負う立場ではありません。

だからこそ、直ちに辞任ではなく「活動自粛」に留め、事実関係の精査と社会への説明機会を確保する――この“段階的な対応”が選ばれたのだと理解できます。

企業の長としてはリスク最小化の即時対応を、経済団体の要職としては公共性と公平性を担保するための時間を確保する。

両者の“整合性のズレ”は、役割の性質と、守るべきステークホルダーの範囲が違うことに根差しているのだと思います。

ここでは、家宅捜索という事実と無実主張の狭間で、なぜ辞任の意思決定が加速したのか、サントリーの判断軸は何だったのか、そして経済同友会で活動自粛にとどめた背景にどのような合理性があったのかを、丁寧に解きほぐしていきます。

揺れる世論、SNS時代のレピュテーション・リスク、コンプライアンスと経営判断の境界線――その交差点に立つ出来事として、多角的に考察してまいります。

辞任の背景にある薬物疑惑

2025年8月22日、福岡県警による捜査が新浪剛史氏の自宅で行われ、違法薬物に関連するサプリメントが押収されたと報じられました。

実際にはCBD(カンナビジオール)を含む製品が中心で、違法成分は確認されなかったものの、捜査の対象となったこと自体が大きな問題となりました。

特に、日本ではCBDと大麻成分(THC)の境界が非常に曖昧で、誤解や不安を呼びやすい状況にあります。

加えて、近年の法改正により規制の焦点が「部位規制」から「成分規制」へと移り、THCが微量でも検出されれば違法扱いとなる可能性が高まったこと、輸入品ではロット差や証明書類の不備で基準外とみなされるリスクがあることも、事態の受け止めを一段と厳しくしています。

家宅捜索という手続そのものが、経営トップに対する説明責任・統治責任の問い直しへと直結したのです。

さらに、知人を介してサプリメントが郵送された経緯が疑念を深める要因となりました。

特に二度目の郵送に関連して、知人の弟が逮捕されたことで、社会の注目が一気に高まりました。

この連鎖的な出来事が、疑惑をより一層強く見せる結果となったのです。

その過程で、一部のSNSやネット媒体では、以前から新浪剛史氏が違法薬物を接種していたのではないかという未確認情報が拡散しました。

しかし、主要な一次報道で過去の使用歴を裏づける確証は示されておらず、現時点で事実と断定できる材料は見当たりません。

いわば“疑惑の連鎖”が、実体の不確かなまま評判リスクを増幅させた側面が強いのです。

企業ガバナンスの観点では、このような未確認の噂であっても、取引先や海外規制当局、社内外の士気に与える影響を無視できず、レピュテーション管理の観点から危機対応のスピードが優先されやすくなります。

また、経済界の裏の噂としても、新浪剛史氏が以前から違法薬物を接種しているのではないかという囁きが水面下で存在していたとも言われています。

もちろん公式には裏付けられた事実はなく、根拠のない憶測の域を出ませんが、こうした噂があったことが一層捜査のインパクトを強め、世間の受け止め方を厳しいものにしました。

経済界においては一つの噂が信頼性を大きく揺るがす要素となり得るため、この背景もまた辞任の判断に影響を及ぼしたと考えられます。

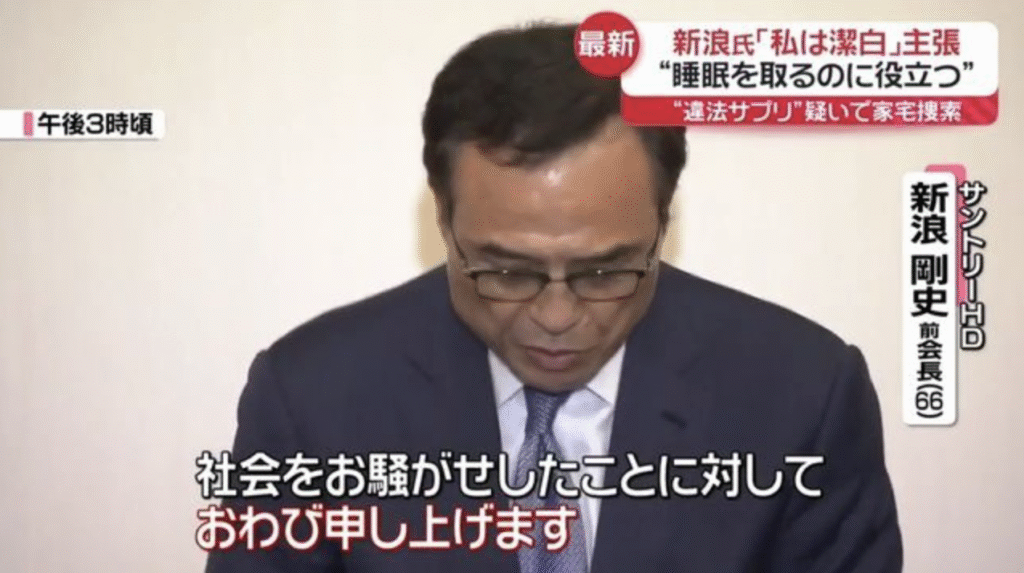

無実を訴える新浪剛史氏

新浪剛史氏は会見で「私は法を犯しておらず潔白である」と明言しました。

彼が購入したサプリメントはアメリカで合法的に販売されていたものであり、自身の健康維持を目的として利用したにすぎないと説明しています。

さらに、違法成分が検出されなかったことからも、自らの行為が不法であるとは考えていないと強調しました。

その発言には、疑惑を受けながらも毅然と自らの立場を守ろうとする強い意志が込められていました。

また、複数の国を経由する出張を予定していたため、自ら持ち帰らず知人に依頼して郵送させた経緯についても詳しく説明しました。

この行為が結果的に疑惑を生むきっかけとなったものの、本人としては

「信頼できる相手からの郵送であり、法に触れることはないと信じていた」

と語っています。

実際、国際的な移動において健康関連の物品をどう取り扱うかは難しい問題であり、渡航制限や各国ごとの規制の違いが判断をさらに複雑にしていました。

新浪剛史氏の説明は、その判断が安易なものでなかったことを物語っています。

しかし、社会の目は依然として厳しく向けられました。

経済同友会の代表幹事という公的役割も担っていたことから、単なる個人の問題ではなく経済界全体に影響する事柄として受け止められたのです。

さらに一部では、彼の無実主張と捜査の現実との間に齟齬を感じ、過去から囁かれてきた噂と結び付けて見る向きもありました。

根拠のない噂であっても、社会の受け止め方はしばしば厳格であり、その重圧が彼を追い詰める要素となったのは否めません。

こうした環境の中で、批判や疑問は容易に収まることなく拡散し続け、辞任という選択肢がますます現実味を帯びていったのです。

サントリーの迅速な判断

サントリーが下した決断は、捜査の結果を待たずして辞任を受理するというものでした。

山田賢治副社長は

「企業倫理を最優先した判断」

と説明し、特にサプリメント事業を手掛ける企業のトップとしての信頼性を守る必要があったと語りました。

サントリーは外部弁護士を交えて社内調査を進め、ブランド価値や株主への影響を最小化するためには迅速な対応が不可欠であると判断しました。

取締役会では一致して「会長としての適格性に欠ける」との結論に至り、事実上の解任に近い形で辞任が決まったのです。

さらに背景として指摘されるのは、サントリーが株式を公開していない同族色の強い企業である点です。

株主の圧力や市場の監視が比較的限定的であるため、社内の「村意識」が強く働きやすく、組織の名誉や一族経営の伝統を守ることが何より優先されがちです。

そのため、外部からの疑念が持ち上がった時点で、潔白を主張する本人の言葉よりも「社の信頼を守る」という論理が前面に押し出され、迅速な辞任受理につながったと見る向きもあります。

つまり、この決断は単なる危機管理の一環にとどまらず、企業文化やガバナンスのあり方が色濃く反映されたものとも言えるでしょう。

経営陣の判断の裏には、現代社会における企業のイメージ管理の重要性があります。

SNSやメディアの影響力が大きい中で、トップの疑惑は企業全体の信頼を一気に失墜させかねません。

法的な有罪無罪ではなく「疑惑があるだけで致命的」という時代背景が、この決断を後押ししました。

経済界と社会への影響

新浪剛史氏の辞任は、経済界にとって大きな打撃でした。

彼は経済同友会の代表幹事として、政府の経済諮問会議でも積極的に提言を行い、政財界に大きな影響力を持っていました。

その突然の退場は、後任人事や経済界全体の舵取りに不透明感を生じさせています。

特に、国際的な舞台での交渉や政策提言においても彼の存在感は大きかったため、空白の影響は国内にとどまらず広範囲に及ぶとの見方も強まっています。

一方で、この事件は企業倫理とガバナンスの在り方を改めて問い直す契機ともなりました。

経営者が個人の行為によって企業全体にどれほどの影響を与えるか、改めて浮き彫りになったのです。

とりわけ、同族経営色の強い企業文化の中では、トップの一挙手一投足が組織全体の信用度に直結することが改めて示されました。

また、CBDを巡る規制や法的整備の遅れも、社会的に大きな課題として認識されるようになりました。

規制の不明確さが疑惑を肥大化させ、結果として辞任圧力を強めた面も否定できません。

経済界では

「経営トップが捜査を受けた場合、辞任は不可避なのか」

という議論も生まれています。

新浪剛史氏の主張が正しいのであれば、無実である人物が社会的責任だけで地位を追われたことになり、これは新たな前例として今後の経営判断に影響を与えるでしょう。

さらに、同様の事態が発生した場合に、企業はどこまで経営者の言葉を信じ、どこからリスク回避に舵を切るべきなのかという難題を突き付けられたとも言えます。

まとめ

今回の新浪剛史氏の辞任は、違法薬物疑惑という個人問題が、どれほど短時間で企業全体の信用、さらには経済界の議論構造にまで波及しうるかを可視化した象徴的な事例でした。

違法薬物は発見されなかったにもかかわらず、疑惑が生じたという一点でトップとしての資質が厳しく問われ、辞任に至ったという事実は、レピュテーションの脆さと、成分規制へと軸足を移す国内外の法環境の変化、そしてSNS時代の情報伝播の速さが絡み合う現在地を浮かび上がらせます。

サントリーの迅速な判断は、企業の信頼を守るための最適解だった一方で、経営者個人の権利や主張をどこまで手続的に保障するかという課題も突き付けました。

とりわけ、株式を公開していない同族色の強い企業においては、ブランドと一族の名誉を守る“組織防衛”の意思決定が加速しやすく、外部監視が限定される分だけ、スピードは出るが手続の可視性が相対的に低下するという構造的なトレードオフが生じます。

潔白を訴える新浪剛史氏の主張と、企業としての迅速なリスク回避の間に横たわる距離感は、まさにこの構造の反映でもあります。

一方で、経済同友会という公共性の高い場では、特定企業のブランドを直接背負わない性格から、直ちに辞任ではなく「当面の自粛」にとどめる判断が選ばれました。

これは、中立性と説明機会の確保を重視し、合議体としての熟議を経て結論を導くための“時間”を担保するアプローチです。

企業統治における即応性と、経済団体運営における公平性――二つの論理が併存するからこそ生じた対応の差だと受け止めるべきでしょう。

そして最後に、捜査の進展次第では、新浪剛史氏の「潔白」の主張が再評価され、名誉回復の余地も生まれ得ます。

たとえ結論がどう転んだとしても、今回の辞任劇は、日本の企業文化とガバナンスの実践に深い問いを投げかけました。

経営は社会的信任のうえに成り立つ以上、倫理と法、迅速性と公正性、組織防衛と個人の権利――その微妙な均衡をどう保つのか。

私たちは本件を一過性のスキャンダルとして消費するのではなく、次の危機でより良い意思決定を行うための教訓として成熟させていく必要があります。

今回の出来事は、まさに経済界の分岐点を象徴する節目となったのだと、改めて強く感じます。